景品表示法は買取で適用される?景品表示法改正後の対応方法をご紹介

令和6年にから、これまで明確化されていなかった「買取」が景品表示法の規制対象となった、ということを最近知ったという方が多数いらっしゃるのではないでしょうか。

景品表示法は、消費者に対して誤解を与えないよう、正確な情報提供を行うための法律です。

最近では、リユース事業者が景品表示法に違反しないために、販促物や宣伝方法を見直し始めています。

景品表示法が改定されたことで、販売者の責任が一層重くなり、違反行為への罰則も厳しくなっているため、メルカリ等を使い古物販売をしている方は、正確な表示を行い、今まで以上に信頼を失わないように注意が必要です。

メルカリ等を使い古物販売をしている方で

- 景品表示法とはそもそも何なのか

- どんな違反事例があるのか知りたい

- 景品表示法を守るためにどうすればよいかわからない

このように考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、そのように疑問を持たれている方向けに、景品表示法の概要から、罰則や具体的な違反事例、景品表示法を守るための工夫について詳しくご紹介します。

ぜひ、最後までお読みいただき、安心して運用を続けられるようご参考ください。

目次

リユース事業者でも景品表示法が適用されるのか

結論から申し上げますと、リユース商品を扱っている事業者として運用していれば、メルカリ等のECモールでの販売でも景品表示法が適用されます。

特に、今回景品表示法が改正されたので、買取販売をしている事業者の方は景品表示法違反に注意しましょう。

また、景品表示法の目的は「不当景品類および不当表示防止法」(昭和37年法律134号)第一条に記載されています。

「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」

「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)

この景品表示法が作成されたのは、実際よりも誇張された広告や過大な景品を提供されることによって、消費者が質の悪い商品やサービスを購入してしまうことを防ぐためです。

景品表示法が定められたことで、そういった不当な表示や景品から消費者を保護できるようになることが見込まれます。

販売者と消費者間での情報の非対称性は発生しやすいため、販売者は消費者に常に正しい情報を届けることが重要です。

リユース事業者が対応するべき景品表示法とは?

景品表示法には、消費者保護のための、不当な広告を規制する内容と、販売における過大な景品を禁止する内容が記載されています。

景品表示法改正前は、古本等の買い入れは、規制対象である「自己が商品等の供給を受ける取引」に含まれないと認知されていました。

しかし、古物の買取サービスが増え、消費者が見た買取価格の広告と、実際の買取価格との乖離が問題になったという経緯から、買取サービスも景品表示法の対象へと変更になりました。

この変更により、中古の買取を行う事業者の方は、今まで通り販売において景品表示法を守ることだけでなく、新しく規制対象となった「古物の買取」を行う際も景品表示法を守ることを意識しなければなりません。

ここからは実際に古物の販売で、何が景品表示法違反に当たるのかを詳しくご紹介します。

うその広告や大げさな広告の禁止

景品表示法では、実際とは乖離した嘘や大げさな広告表示が禁止されています。

「表示」とは顧客を誘引するための手段として、事業者が商品・サービスの品質や規格、そのほかの内容や価格等について、消費者に知らせる広告や表示全般のことを指します。

不当な表示は下記の3パターンに分けられます。

- 優良誤認表示

- 有利誤認表示

- その他 誤認される恐れのある表示

それぞれのパターンについて詳しくご紹介するので、ご自身の運用方法に当てはまっていないか確認しましょう。

1つ目は「優良誤認表示」です。

原材料や性能、商品状態等の品質が、国や公的機関等が定めた要件を満たしたことについて、実際の商品や同業他社より著しく優良であることを誤認する恐れのある表示を禁止しています。

例えば、10万km以上走行した中古自動車であるのに、「走行距離5万km」と表示すると違反に当たります。

優良誤認表示に当たるかどうかは、商品の性質や一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法などをもとに判断されます。

それらに加えて、合理的根拠がないものも優良誤認表示となります。

2つ目は「有利誤認表示」です。

価格を著しく安くみせかけるなど取引を有利に表示することは違反に当たります。

また、ある商品の最近時の販売価格とはいえない価格と比較することを表示する際には有利誤認表示に当たります。

例えば、セールとして「通常10,000円のところ、今だけ20%offで8,000円の特別価格!」と表示しているが、実際は通常価格は10,000円ではなくずっと8,000円で販売していたようなケースです。

3つ目は「その他 誤認される恐れのある表示」です。

自己の提供する商品、またはサービスの取引に関して消費者に誤認される恐れのある表示が禁止されています。

例えば、嘘の原産国の表示や、取引を行える状態ではない際にその商品を広告に出すなどのおとり広告に関する表示等があります。

これらの不当表示は、チラシ・パンフレット、店内のディスプレイ、ポスター、セールストーク、インターネット上での広告・メール等で消費者が誤った認識にならないよう工夫する必要があります。

今一度、自社の広告を見直してみてください。

景品表示法に違反する恐れのある広告をしてしまっている可能性がある場合は、すぐに内容を変更するようにしましょう。

規則をこえた景品や懸賞の提供の禁止

「表示」のほかにも、注意しておきたいのは過大すぎる景品類を提供することです。

景品類とは、顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭などを指します。

景品類に関する違反は主に下記の3種類に分けられます。

- 一般懸賞

- 共同懸賞

- 総付景品

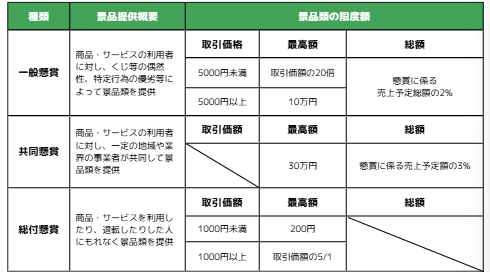

景品類の詳しい制限について表にまとめたのでご覧ください。

1つは商品やサービスを利用した人に、くじやクイズ等の優劣によって景品類を提供する、一般懸賞です。

例えば、一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが目に見えない場合とパズルやクイズといったゲームでの正誤による提供です。

2つ目は商品・サービスの利用者に対して、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供する、共同懸賞です。

ある地域の小売業者やサービス業者が共同で実施するもの、例えば商店街が歳末セールを行うなどがこの対象になります。

3つ目は商品・サービスを利用したり、利用したりした人全員に景品類を提供する、総付景品です。

来店した人全員にモノを提供したり、先着順に提供したりすることを指します。

このような規則の基準を超える景品類を消費者に提供することのないように、細かいルールをきちんと理解しておくことが必要です。

景品表示法における罰則

「罰則」と聞くと強めのペナルティを想像しがちですが、景品表示法における罰則の種類は多岐にわたります。

事業者が景品表示法に違反している疑いがあると、消費者庁や都道府県が、関連資料の収集をおこなったり、事業者へ事情聴取をしたりと調査を始めます。

違反されていると判断されるまでの過程で、違反していないことを証明する弁明の機会もあります。

しかし、景品表示法に違反しているとみなされると、罰則が課されます。

主に「措置命令」「課徴金納付命令」「差止請求」「直罰規定」の4つのペナルティがあります。

ここからは、これら4つのペナルティについて詳しく紹介するのでぜひご覧ください。

措置命令

1つ目は「措置命令」です。

違反したと判断された場合は、消費者に与えてしまった誤認をなくすことや、今後同様の違反行為を行わないようにすることを命ずる、「措置命令」がくだります。

この措置命令は景品表示法違反の罰則のうち軽いペナルティではありますが、交通違反の注意のように勧告されて終わりではありません。

措置完了報告書の提出に伴い、具体的に対応を講じたことを証明するための書類提出も必要になるなど、規定されていることも多く、手間がかかります。

措置命令は通常金銭的なペナルティを課すものではありませんが、措置命令にも違反した場合は、個人の場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金が科される場合もあります。

また、消費者庁や都道府県のWEBサイト等で違反内容が公表され、メディアで取りあげられるとブランドイメージが悪くなったり、信用度が低下したりしてしまう可能性があるので十分注意しましょう。

課徴金納付命令

2つ目のペナルティは、景品表示法の中でも「優良誤認の禁止」または「有利誤認表示の禁止」のいずれかに違反してしまった場合に消費者庁がくだす「課徴金納付命令」です。

課徴金対象行為に関連する商品・サービスの購入額に3%乗じた金額を収めなければなりません。

改正前は、売上額を報告しない事業者がいて問題になったという背景から、改正後は、求められたのに売上額を報告しない場合は、売上額等を合理的な方法によって推計できるよう変更され、厳しめに規制されます。

また、一度措置命令や課徴金納付命令があったのにもかかわらず、繰り返し違反行為を行う事業者がいたことから、基準日から10年以内に課徴金納付命令を受けて、当該命令の日以降に再度違反行為をしてしまった場合、課徴金の額が、商品やサービスの4.5%として算出されることになりました。

「課徴金納付命令」は金銭的なペナルティなので、売上額等の提出を求められた際には直ちに対応することが必要です。

差止請求

3つ目は適格消費者団体による差止請求の制度です。

これは国の認定を受けた民間の消費者団体が、事業者に対して、景品表示法に違反する広告表示の停止を書面等で求めることができる制度のことを指しています。

これに基づいて、消費者団体は違法な表示の停止を求めて、事業者が応じないままであるとき、広告表示の停止を求める訴訟を起こすことができます。

これによって事業者のイメージダウンが広がるリスクが高まってしまいます。

直罰規定

これらに加えて、景品表示法改正によって、新しく「直罰規定」が定められました。

改正前は、景品表示法に違反しても、消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違反を継続した場合に初めて、罰金が科されていました。

しかし、改正後は、優良誤認表示や有利誤認表示について措置命令がなくても、行政処分を経ることなく罰則が適用され、100万円以下の罰金が科されます。

金銭的なペナルティがあるので、万が一の場合は法律に詳しい人に頼るのがおすすめです。

自分でできないことは専門の人に頼んでカバーしてもらいましょう。

違反事例

事業者として運用している限り、メルカリでも景品表示法違反の対象になり、気づかぬうちに違反してしまっている、というケースも多々あります。

下記の要素に当てはまらないかチェックしてみましょう。

- 誤った購入先を記載していないか

- 不当な値下げ期間や金額を表示していないか

- 不当なセット割をしていないか

海外のサイトや安いサイトで仕入れをしたのに、正規店で仕入れをしたと偽っていたり、実際とは異なる値下げ期間や価格を記載したり、「3つ購入で10%off」と記載しながら、実際は単品の合計価格と変わらないというような不当なセット割の表示をしたりすると、景品表示法に違反してしまいます。

景品表示法が改定されて間もないので、買取での違反事例はまだ少ないですが、販売するときのみならず、買取をするときにも宣伝方法には十分注意しましょう。

ここからはやりがちな違反事例についてご紹介します。

不適切な打消し表示

打消し表示があることによって違反になることを回避できるケースがありますが、ただ打ち消せばいいというわけではありません。

「全品半額セール 一部商品をのぞきます」というように打消し文字をを小さく表示させているケースをよく見かけると思います。

こういった打消し表示について気をつける点が主に4つあります。

- 打消し表示の配置箇所

- 打消し表示と背景の区別

- 打消し表示の文字の大きさ

- 強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス

このようなポイントを意識して、消費者が打消し表示があると認識し、内容を理解できるような表示方法にしましょう。

また、広告で実際の価格よりも安い価格表示であれば、他の異なる表示物でそれを打ち消したとしても、その広告表示の不当性がなくならないので、禁止されています。

この例として、某企業がお葬式料金について、見積段階で追加料金が発生することについて説明していたが、広告では「お葬式 一日葬348,000円」のみの記載で、追加料金の記載がなかったとして、違反対象となったケースがあります。

広告はいかに消費者を惹きつけられるかがポイントとされますが、誤解を与えない範囲での表示にする必要があります。

ステマ規制

最近よく聞くステマとは「ステルス・マーケティング」の略語で消費者に宣伝と気づかれないように行われる宣伝のことです。

企業の広報担当者が宣伝していることを隠して、あくまでインフルエンサーが宣伝しているかのように見せる「なりすまし型」とインフルエンサーにお金を払ったり商品を提供することで自社商品を宣伝してもらっていることを隠す「利益提供秘匿型」の2パターンあります。

ステマをしてしまうことで、信頼の損失が起きてしまう可能性があります。

企業や協力していただくインフルエンサーの方双方の信頼に関わり、社会的信用の低下で長期的に売り上げに影響することが懸念されます。

事業者の表示であることを明示することとその表示を認識しやすくすることが必要です。

景品表示法を守るための運用方法

ここまで、景品表示法の詳細や違反事例について述べてきました。

景品表示法には細かく規定があるので、複数で運用している場合は、1人だけではなく、全員が理解していることがベストです。

そのため、法令を遵守した業務を行えるように、景品表示法についてのセミナーを受講してみるのもおすすめです。

景品表示法に違反しないように具体的な対策を講じることにしましょう。

ここからは景品表示法を守るための運用のポイントをいくつかご紹介していきます。

ガイドラインの内容を理解する

景品表示法の内容を知るだけではなく、ガイドラインを読んで理解を深める必要があります。

特に今回はメルカリ運用でも関係しそうな下記の2つのガイドラインを取り上げます。

- 二重価格

- 比較広告

まず、二重価格についてご説明します。

セール中に「通常価格5000円のところ、本日限り4500円」というような表示をしたご経験もあるのではないでしょうか。

二重価格表示

二重価格表示をすることで、通常価格よりも安くなっているということを示し、消費者の購買意欲を高められます。

しかし、この表示が実際とは異なる価格表示をしてしまっていたり、あいまいな表示、不適切な表示を行ったりしている場合は消費者に誤認を与えてしまう恐れがあります。

また、将来の販売価格を比較対象価格とするとき、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものではない場合は、誤認の恐れがあると判断されます。

これらの二重価格表示をする際には、根拠が重要とされているため、セール等で二重価格表示をする際には、セール期間を明記することが大切です。

比較広告

下記のような表示の仕方をしてしまった方も少なくないのではないでしょうか。

「Web上での料金の比較広告で自社の製品が不利になるような他社のサービスを除外して比較していた。」

「『高級時計 買取 最高値』」や『買取件数No.1!』と表示しているが、実際は公正な価格の調査がされておらず、根拠がない」

これらの記載や広告は景品表示法の違反対象になります。

比較広告とは自己の供給する商品または役務について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し、商品等の内容、または取引条件に関して、客観的に測定または評価することによって比較する広告のことを指します。

違反となるものは、実証されていない事項を重要度高めに訴求すること、消費者にとって商品選択で重要でないことをいかにも重要であるように表示すること、競合の商品を中傷したり、誹謗するもの等です。

景品表示法では、競合他社も自社の製品が「著しく」有利であると消費者に誤認される表示は禁止されていますが、単純に競合と比較することは禁止されていません。

適切な比較広告の要件は以下の通りです。

- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

- 比較の方法が公正であること

特にNo.1表示をする際には自社で使っている比較方法が適切であるのか確認することが必要です。

根拠が大切なので、比較広告をするときには事実と根拠を提示することに注意しましょう。

第三者に監修してもらう

自力で頑張る以外にも、第三者から監修してもらうこともおすすめです。

やはり法律となると苦手意識が芽生える人も多いのではないでしょうか。

第三者を介すことで法律に知識が少ない人だと気づかないような違反が判明したり、弁護士が介入することで消費者からの信頼性が高まる可能性もあります。

また、事業規模が大きくなると内部でコンプライアンス部門や法務部門を設置して、チェックしているケースもあります。

多くの人が目にする広告表示は定期的に見直す必要があるので、自分の苦手なことやできない部分は専門の人に頼ってサポートしてもらうようにしましょう。

消費者からのフィードバックを活用する

古物販売では消費者の信頼性を保つことが非常に大切です。

運営側では気づかない部分で違反してしまっている可能性があります。

そのため、消費者庁や消費者の実際の問い合わせやクレームから、表示内容に誤りがないか、景品に問題がないか等を定期的に見直す必要があります。

消費者の声に耳を傾け、商品の受け手である消費者がどのように受け取るのか、誤認が発生していないか、これらの情報を収集してみましょう。

出品作業をテンプレ化して出品効率UP!「RECORE EC」

RECORE ECのホームページはこちらから!

ここまで景品表示法についてご紹介してきました。

景品表示法の規定にきちんとのっとった文面をテンプレ化すると出品作業の時間短縮になり、また知識のないバイトの方でも法律を遵守しながら操作できるようになります。

また、工数の多い古物販売業務の時間短縮を図る方法は他にもあります。

それはEC運用を効率化させることができるツールを導入することです。

古物販売の業務全般を効率化していきたい方におすすめな弊社のシステム「RECORE EC」をご紹介いたします。

RECORE ECは、複数のECモールへの併売を可能にする、古物販売に特化した一元管理システムです。

複数のECのアカウントを1つのツール「RECORE EC」上で管理することができ、各モール間で在庫の連携や、同時に同じ商品を出品すること、利益等の数値をまとめて管理すること、各モールに表示される価格の一括改定等を可能にします。

RECORE ECは、月額5,500円(税込)から利用できるため、ECを始めたばかりの方から、月商100万円を超え、複数のモールへの出品を検討している方まで、事業規模に応じて使いやすい料金体系となっています。

個人事業主の方も手軽に始められる本格的なツールです。

ここからはRECORE ECの機能についてご紹介します。

モールやジャンルごとにテンプレートを作成できる

1つ1つのモールにログインして商品情報を手入力するには工数がかかります。

RECORE ECを利用すれば、自社内のそれぞれのECモールのアカウントを登録することで、一括管理することができます。

そして、RECORE ECはジャンルやモールごとにECのテンプレートを作成することが可能です。

カテゴリや型番、サイズ等が同じ類似商品を出品する機会があるのではないでしょうか。

そのような場合はRECORE ECを活用し、出品前に作成しておいたテンプレートを選択するだけで、出品できるので、出品するたびに商品情報を入力する時間を短縮させることができます。

テンプレートを利用することでワンクリック出品が可能となり、最短2分で出品できるので、商品情報の入力にお困りの方におすすめです。

複数のECモールで同時出品ができる

RECORE ECはメルカリShops等のECモールとAPI連携しています。

他にも、楽天市場、楽天ラクマ、Amazon、Yahoo!オークション、Yahoo!ショッピング、Shopifyの計7つのECモールで同じ商品を同時出品することが可能です。

複数のモールで同時出品をすることで、販売チャネルが増え、消費者への露出機会が増え、売上UPにつながります。

複数のモールを運用している、または運用するのを検討している方には、簡単に操作できるうえに売上向上が期待できるのでピッタリです。

まとめて複数のECモールの在庫・受注の管理ができる

複数のECモールで同じ商品を出品していると、売り違いのトラブルが発生する可能性があります。

RECORE ECは複数のECモール間で受注・在庫連携ができているので、販売された商品を約5分のタイムラグで他チャネル上での出品を取り下げ、売り違いを防ぐことができます。

受注が入ったときだけでなく、仕入れをしたときに在庫数を増やしたり、返品があった際に在庫を戻したりなど、在庫数の変動に伴って、各モール上の在庫数表示に自動で反映されます。

また、受注は、各モールで行っている取引内容を、RECORE ECのシステム上で一覧表示・確認することができます。

受注が入った際にはメッセージ送信もシステム内で行うことができ、メッセージ送信用のテンプレも作成可能です。

これらの機能を用いることで、購入者への迅速な対応が可能になり、信用できる販売サイトとして、評価が上がることが期待できます。

リサイクルショップ向けクラウド基幹システム「RECORE」とは

前項でも触れた弊社のクラウド基幹システム(POSシステム)「RECORE」はリユース店・リサイクルショップに特化した在庫管理システムです。

というのも、弊社はリユース業界で経験を積んだスタッフがサービスの開発や運用を行っているため、現場に沿った機能開発やサポート体制が整っていると自負しています。

現在では、600を超えるリユース店やリサイクルショップにRECOREをご利用いただいております。

RECOREは、前述の在庫管理機能はもちろん、買取・仕入機能や会計・店頭販売などのクラウド基幹システム機能、顧客管理機能、EC販売機能、売上・在庫分析機能などリサイクルショップの業務全体をカバーすることができます。

小規模から大規模なビジネスまで幅広く対応することが可能で、事業展開に応じて様々な機能をカスタマイズしていくこともできます。

また、操作性の高いスタイリッシュなUIも特徴で、直感的に操作することができるので、クラウド基幹システムが初めての方でもスムーズにご利用いただくことができます。

導入前に無料のデモ画面にて操作感をお試しいただくことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

RECOREに関するデモ画面の無料お試し希望・お問い合わせはこちらからお待ちしております。

まとめ

本記事では、景品表示法の概要から、罰則や具体的な違反事例、景品表示法を守るための工夫について解説してきました。

景品表示法に違反しないように運用できているか、専門家や消費者といった第三者からの意見を参考に今一度見直すことが必要です。

法律と聞くとやはり難しいイメージがあり避けてしまいがちですが、違反しないことは非常に重要なことなので、本記事を含め、情報収集をし、景品表示法についてより理解を深めるようにしましょう。

後半で紹介した「RECORE EC」は古物販売の業務を効率化できるEC一元管理システムです。

現在、「RECORE EC」では1カ月無料トライアルを実施しているので、売上を上げたい方や出品作業を楽にしたい方は、一度RECORE ECの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

買取機能

買取機能 店頭販売機能

店頭販売機能 EC機能

EC機能 顧客管理機能

顧客管理機能 KPI管理機能

KPI管理機能 在庫管理機能

在庫管理機能 会計機能

会計機能 LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器一覧

周辺機器一覧 周辺機器オンラインショップ

周辺機器オンラインショップ 出品管理サービス

出品管理サービス 出品代行サービス

出品代行サービス

LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器

周辺機器 全て

全て

資料ダウンロード(無料)

資料ダウンロード(無料) 無料相談する

無料相談する