[テンプレあり!]古物台帳の保管期間はどれくらい?業務効率化できる管理ツールも紹介

![[テンプレあり!]古物台帳の保管期間はどれくらい?業務効率化できる管理ツールも紹介](https://recore-pos.com/wp-content/uploads/2025/04/8f428a7948c36c717dcf87907189ad79.jpg)

古物営業を行ううえで避けて通れないのが「古物台帳」の管理です。

警察署からの指導や立入検査に備えて、正確に記録し、適切に保管しておくことが求められます。

しかし、いざ運用を始めると

「古物台帳って何年保管すればいいの?」

「個人情報が含まれているけど、いつ削除すべき?」

といった疑問が生じることも多いのではないでしょうか。

この記事では、古物台帳の保管期間をはじめ、記載されている個人情報の管理方法や、保管終了後の正しい対応までを詳しく解説します。

法令に沿った運用を行うためのポイントや、日々の管理を効率化する方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

古物台帳の保管期間とは?

古物営業を行う事業者は、古物営業法に基づいて「古物台帳」を作成し、一定期間保管する義務があります。

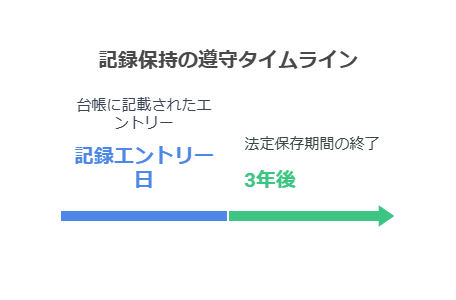

その保管期間について定めているのが、古物営業法第15条で、3年間の保管義務があります。

古物営業法で定められた「3年間の保管義務」

古物営業法第15条では、次のように規定されています。

「古物商は、古物台帳に記載した事項について、その記載の日から3年間、これを保存しなければならない。」

つまり、仕入れや販売などの記録を台帳に記載した日から3年間は保管する義務があるということです。

これは、警察による立入検査や照会があった際に、過去の取引履歴を確認できるようにするためです。

保管形式は「紙」でも「電子データ」でもOK

古物台帳の保管方法については、紙媒体での保存でも、電子データでの保存でも問題ありません。

ただし、電子で保存する場合は以下の点に注意が必要です。

- 記録内容の改ざんができない仕組みであること

- 必要なときに速やかに検索・閲覧できること

- 保管期間中にデータが消失しないよう管理されていること

これらを満たしていれば、Excelやクラウド基幹システムを使って管理することも可能です。

クラウド基幹システムで管理する場合は、在庫の管理や併売機能により複数モールへの同時出品も実現可能になるため、古物台帳の保管はクラウド基幹システムがおすすめです。

保管義務を怠るとどうなる?

古物台帳の作成・保管を怠ると、古物営業法違反に該当し、警察からの指導や営業停止・許可取消といった行政処分の対象になることがあります。

特に立入検査で「古物台帳が未整備」「保存が不十分」と判断された場合は、厳しく指摘されるケースもあります。

そのため、日々の記録・保管体制をきちんと整備しておくことが非常に重要です。

古物台帳を3年以上保管し続けるリスクは

古物台帳には、商品の情報だけでなく、売主や買主の個人情報も記載されます。

たとえば、次のような項目が該当します。

- 氏名

- 住所

- 職業

- 生年月日

- 身分証明書の種別・番号・有効期限

これらはすべて、個人情報保護法の対象となる情報です。

そのため、古物営業法だけでなく、個人情報保護の観点からも適切な扱いが求められます。

3年より長く保管しても問題ない?

「3年より長く保管した方が安心では?」と考える方もいるかもしれません。

たしかに3年以上保管しても違法ではありませんが、

- 個人情報保護法上、「不要になったら削除」が原則

- 保管期間が長くなると情報漏洩のリスクや管理コストが高まる

- 万が一漏洩した場合、損害賠償や信用失墜の可能性もある

そのため、「3年間を過ぎた古物台帳は、適切な方法で破棄・削除する」のが実務上はおすすめです。

保管しすぎるのはリスクになるケースも

「念のためずっと保管しておこう」と思ってしまうかもしれませんが、過剰な保管は以下のようなリスクを伴います。

- 保管中の情報漏洩リスク(外部流出・内部不正など)

- 漏洩した際の損害賠償リスクや行政処分

- データ量が増えることによる管理負担やコスト増

とくに、過去の取引情報を保管している古物商は個人情報の管理責任が重い業種です。

保管期間終了後は、明確な基準をもとに削除・廃棄を行う運用ルールを設けておきましょう。

個人情報の漏洩対策には何が必要?

個人情報漏洩のリスクを最小限に抑えるためには、以下のような対策が有効です。

- アクセス権限を制限し、関係者以外は閲覧不可にする

- 保存ファイルにパスワードや暗号化を施す

- 不正アクセスやウイルス対策ソフトを導入する

- 管理体制・ルールを明文化し、スタッフ教育を定期的に行う

こうした対策を講じておくことで、保管義務の履行と個人情報保護の両立が可能になります。

古物台帳の適切な保管方法と管理体制

古物台帳は、「3年間の保管義務」があるだけでなく、管理方法にも十分な配慮が必要です。

特に個人情報を含む以上、保管環境や運用ルールがずさんだと、情報漏洩や法令違反につながるリスクもあります。

ここでは、紙での保管方法、電子データでの管理方法、それぞれの注意点を紹介するとともに、社内体制づくりのポイントを解説します。

紙で保管する場合の注意点

紙の古物台帳を保管する際は、保管場所の安全性と環境管理が重要になります。

紙の書類は湿気や直射日光によって劣化しやすく、記載内容が読み取れなくなってしまう恐れもあるため、湿度管理や遮光対策も必要です。

さらに、火災や水害といった自然災害のリスクも想定し、防火・防水性能のある保管設備を選ぶとより安心です。

なお、複数年分の台帳を一括で保管する場合は、年度や記録日ごとにファイルを整理しておくと、必要な記録を迅速に検索できるため、実務上の効率も高まります。

電子保存の場合の注意点

Excelやクラウドツールを使って電子データで保管する場合は、以下の対策が重要です。

- 改ざん防止措置を施すこと(ログの記録、編集履歴の保持など)

- アクセス権限の管理(ID・パスワードで関係者のみに限定)

- 定期的なバックアップの取得(データ損失リスクへの備え)

- ウイルス対策・セキュリティソフトの導入

特に電子保存を選ぶ場合は、「いつでも閲覧可能」「正確に記録されている」「勝手に改ざんできない」状態が担保されていることがポイントになります。

保管責任者の明確化と社内ルールの整備

紙であっても電子であっても、古物台帳の管理において最も重要なのは、「誰が、どのように保管・運用するのか」という体制を明確にしておくことです。

まず、保管・管理の責任者を決めておくことが基本です。

店長や総務担当など、立場のある担当者を明確に設定しておくことで、管理責任の所在がはっきりし、トラブルやミスのリスクを減らすことができます。

また、台帳の記載や訂正方法についても、社内でルールを統一しておくことが大切です。

たとえば、記入ミスがあった場合には、修正液などを使わず、二重線で消したうえで訂正内容を記載し、訂正印を押すといった法令に即した対応を周知しておく必要があります。

さらに、保管期限の管理についてもフローを整備しておくことが望ましいです。

記載日から3年が経過した古物台帳は破棄が可能になりますが、そのタイミングを正しく把握し、適切に処分するための流れを「台帳運用マニュアル」などに明文化しておくと安心です。

そして、担当者が交代する場合でもスムーズに引き継げるように、これらのルールやフローはすべて文書化して共有しておくことが重要です。

【業務効率化】古物台帳管理にクラウドツールを活用する方法

古物台帳の記録・保管を「手書き」や「Excel」で行っている事業者も多いですが、情報量の増加や法令対応の複雑化により、管理の負担は年々増しています。

そんな中、クラウド基幹システムで古物台帳を管理するために導入する事業者が増えてきました。

ここでは、アナログ管理の課題点と、クラウド基幹システムを活用するメリットをご紹介します。

紙・Excel管理の課題と限界

古物台帳を紙やExcelで管理している場合、次のような課題が起こりやすくなります。

- 記入ミスや転記ミスが起きやすい

- 情報の検索に時間がかかる(過去の記録を探すのが大変)

- 保管スペースが必要(特に紙台帳)

- 台帳の保管期限をうっかり忘れる可能性がある

- 社内での情報共有や引き継ぎが煩雑

これらの課題を放置すると、立入検査対応の遅れや個人情報管理のリスクにもつながります。

クラウド型古物台帳管理ツールのメリット

クラウドツールを使うことで、古物台帳の運用は大幅に効率化されます。

主なメリットは以下のとおりです。

- 自動で台帳を作成できる(POSと連携して取引情報を自動記録)

- 検索・閲覧がスムーズ(日付や顧客情報から即座に絞り込み)

- 改ざん防止機能(編集履歴の記録、ログ管理)

- 保管期限を自動で管理(アラート通知など)

- 複数拠点・複数スタッフでの共有がしやすい

- セキュリティ対策も万全(アクセス制限・暗号化)

とくに、記載ミスの防止や記録漏れ防止、個人情報の安全管理という点で、紙やExcelとは比べものにならない安心感があります。

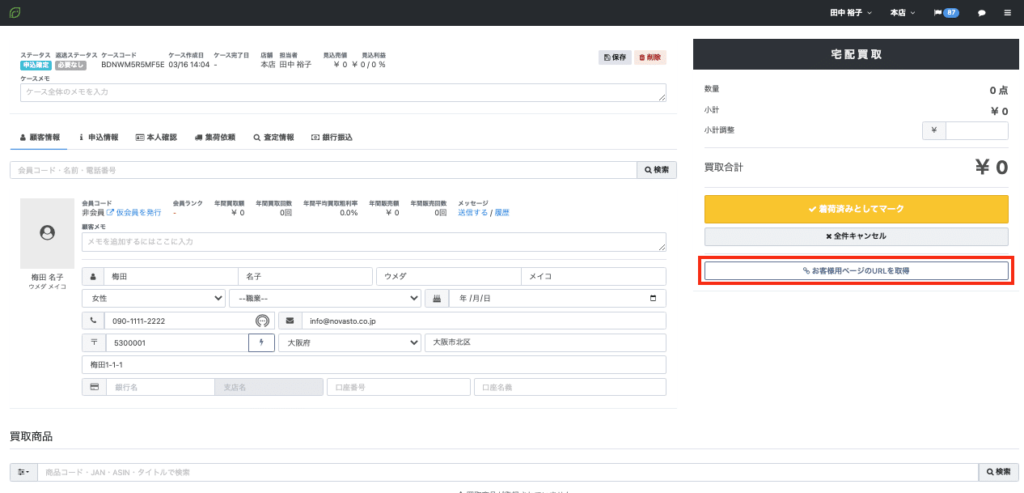

RECOREなら古物台帳と在庫・顧客管理を一元化できる

「古物営業法の遵守」「個人情報保護法への対応」「業務の効率化」をすべて満たすには、紙やExcelでの運用には限界があります。

リユース業向けクラウドツール「RECORE(リコア)」では、古物台帳の電子化はもちろん、以下のような機能が備わっています。

- POSと連動して、取引内容を自動で台帳に記録

- 顧客情報・本人確認書類も一元管理

- 改ざん防止・セキュリティ対策も充実

- 保管期限の管理や検索も簡単

また、在庫管理・販売データ分析・顧客対応なども一体化されているため、古物台帳だけでなく店舗全体の業務効率化が可能です。

RECOREの基本機能

RECOREは、以下のような機能を通じて、古物業務を効率化・可視化します。

| 主要機能 | 主な内容 |

| 買取管理 | 店頭・出張・宅配買取の受付と査定、伝票作成 |

| 台帳自動記録 | 買取伝票と連動して台帳情報を自動生成 |

| 顧客管理 | 本人確認書類の登録、履歴管理 |

| 在庫・商品管理 | 商品情報の一元管理、バーコード対応 |

| 売上・会計管理 | 日次・月次の売上レポート、自動集計 |

| クラウド運用 | 複数店舗でのリアルタイム共有・バックアップ |

古物台帳機能の特長

RECOREの台帳機能は、実務上のニーズに対応した設計がなされており、日々の業務の中で自然に記録が蓄積されるため、記載漏れやミスを大幅に減らすことができます。

特長1:伝票から台帳への自動反映

買取伝票を作成すると、氏名・住所・年齢・商品情報などが自動で台帳に反映されます。

入力作業は一度きりで済み、台帳への二重記入は不要です。

特長2:本人確認書類の画像・番号も保存可能

本人確認書類の種類、番号、有効期限などをシステム上で管理できます。

必要に応じて、画像としてアップロードすることも可能で、立ち入り検査時にも証拠として提示可能です。

特長3:訂正・履歴管理で信頼性を担保

在庫情報の変更履歴が自動で記録され、「誰が、いつ、どこを修正したか」が明確に残ります。

手書き台帳では難しい訂正の透明性・正当性が確保されます。

特長4:台帳の出力・保存にも対応

Excel・Googleスプレッドシート用のファイル 、CSVで台帳を出力できるため、保管や提出にも対応しています。

クラウド保管と併用することで、万が一の災害時やシステム障害時にも安心です。

こんな方におすすめ

- 古物台帳の記入ミスや管理に不安がある

- 手書きでの記録に限界を感じている

- 複数店舗・複数スタッフで情報を共有・一元管理したい

RECOREを活用した具体的な運用例

株式会社クリモ様

RECOREの顧客管理ができる部分を大変重宝しています。

顧客管理については、古物台帳として紙で保存しなくて済むため省スペースなのと、

2回目以降の買取のお客様に関しては、身分証明書とRECOREのデータに相違がなければ、毎度記入しなくても済むため、業務の簡略化として助かっています。

個別の買取履歴も残るため、次の買取事の参考にもなって助かっています。

お宝発見水口店様

RECOREを導入したことで買取査定時に自社の過去の買取データを瞬時に確認できるようになり、接客時の顧客情報の確認や在庫の流れなどを可視化できるようになりました。

さらにTAYSと連携したことによりトレカをスキャンするだけで査定を行うことができるので、知見や知識の無いスタッフでも買取査定業務を効率的に行えるようになりました。

また買取をシステム上で管理できるため、古物台帳のペーパーレス化も実現しました。

まとめ|古物台帳の保管期間と個人情報管理を正しく理解しよう

古物台帳は、古物営業法により3年間の保管義務が定められており、適切な記録と管理が必要不可欠です。

また、台帳には個人情報が含まれるため、保管期間終了後は速やかな破棄・削除も求められます。

今から始める事業者の方や、紙で管理している事業者の方はクラウドで古物台帳を管理することができるクラウド基幹システムの導入が「古物営業法の遵守」「個人情報保護法への対応」「業務の効率化」の観点からおすすめです。

クラウド基幹システムをご検討の方はRECOREにお問い合わせください。

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

買取機能

買取機能 店頭販売機能

店頭販売機能 EC機能

EC機能 顧客管理機能

顧客管理機能 KPI管理機能

KPI管理機能 在庫管理機能

在庫管理機能 会計機能

会計機能 LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器一覧

周辺機器一覧 周辺機器オンラインショップ

周辺機器オンラインショップ 出品管理サービス

出品管理サービス 出品代行サービス

出品代行サービス

LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器

周辺機器 全て

全て

資料ダウンロード(無料)

資料ダウンロード(無料) 無料相談する

無料相談する