古物台帳の記入例を詳しく紹介!仕入れ方法別の書き方とよくあるミス

古物営業法では、古物の取引内容を古物台帳に記録することが義務付けられており、古物商にとっては欠かすことのできない業務のひとつです。

適切な記載がされていない場合には、行政指導や営業停止などの処分につながる可能性もあるため、正確かつ適法に記録を行うことが求められます。

しかし、実務の中では

- どこまで詳しく記載すればよいのかがわからない

- 仕入れ方法によって書き方が異なるのか不安がある

といった声が多く聞かれます。

本記事では、古物台帳の基本的な記載項目や、仕入れ方法ごとの記入例を具体的に解説いたします。

あわせて、警察による立ち入り検査で指摘を受けやすいポイントや、記入ミスを防ぐためのシステム活用の方法についてもご紹介します。

古物台帳の運用に不安がある方や、より確実な記載方法を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

古物台帳とは?

古物台帳とは、古物商が仕入れや買取を行った際に、その取引内容を記録しておくための帳簿のことです。

古物台帳の役割や法的義務、罰則について確認していきましょう。

古物台帳の役割と法的義務

古物営業法では、取引の透明性を確保し、盗品などの不正な流通を防ぐために、古物商に対して古物台帳の記載が義務付けられています。

具体的には、「取引年月日」「品目・数量・特徴」「取引相手の氏名・住所・職業・年齢」など、一定の情報を記録する必要があります。

これらの内容は、警察などの捜査機関が確認する場合にも重要な情報となるため、正確に記載しておくことが求められます。

また、古物台帳は3年間の保管が義務付けられています。

紙の古物台帳であっても、パソコンやクラウドシステムを使った古物台帳であっても、記録内容が適切に保存されていれば問題ありません。

日々の業務の中で継続的に記載・管理できる体制を整えることが大切です。

記載しないとどうなる?罰則やリスク

古物台帳を記載しなかったり、記載内容に不備があったりした場合は、古物営業法違反とみなされ、行政指導や営業停止命令といった処分の対象となる可能性があります。

特に注意が必要なのは、警察による立ち入り検査の際です。

古物台帳の記載内容が不十分であったり、必要な情報が記録されていなかったりすると、「記載義務違反」として指摘されるケースがあります。

たとえば、取引相手の情報が省略されていたり、商品名が曖昧だったりすると、盗品の流通経路をたどるうえで問題とされることがあります。

実際に、立ち入り検査で「どこから仕入れたかが分からない」「商品情報が特定できない」といった理由で注意を受けたという事例も少なくありません。

記載のルールを正しく理解し、日頃から丁寧な記録を心がけることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。

その他、古物商の防犯三大義務やインボイス対応などについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

古物台帳に記載すべき基本項目

古物台帳には、古物営業法に基づき、取引内容や相手の情報を正確に記録する必要があります。

記載項目は仕入れ方法にかかわらず共通して求められるものと、取引の相手(個人・業者・インターネット経由など)によって対応が異なるものがあります。

ここでは、まず共通で必要となる基本の7項目を整理したうえで、仕入れ先の種類によって注意すべき点を詳しく解説します。

仕入れ先にかかわらず共通で必要な7項目

古物営業法施行規則(第15条)では、古物台帳に以下の7項目を記載することが定められています。

これらはすべての取引で共通して必要な情報となります。

これらの情報は、「だいたいこのくらいでよいだろう」と自己判断で省略したり簡略化したりせず、可能な限り正確かつ具体的に記載することが求められます。

| 項目 | 内容 | 補足説明 |

| 1. 取引の年月日 | 実際に古物を取得した日付 | 仕入れ日や買取日など、契約・引渡しの完了日を記載 |

| 2. 古物の品目 | 商品のカテゴリ(例:時計、衣類、自転車など) | 古物営業法上の13区分に基づく記載が望ましい |

| 3. 数量 | 同時に取引した古物の個数 | 複数ある場合は個別の記載か、まとめて数量を記載 |

| 4. 特徴 | メーカー名、型番、カラー、サイズなど | 商品の識別に役立つ情報をできるだけ詳細に記載 |

| 5. 取引相手の氏名 | 実名フルネーム | ハンドルネームは不可(ネット取引の場合は後述) |

| 6. 取引相手の住所・職業・年齢 | 居住地、職業、年齢(満年齢)を記載 | 公的書類による本人確認が必要な場合あり |

| 7. 本人確認の方法 | 免許証・マイナンバーカードなどの種別と番号 | 確認書類の名称、番号、確認日を記載することが多い |

仕入れ先の種類による本人確認方法(個人・業者・ネット仕入れ)

取引相手の属性や仕入れ方法によって、古物台帳に記載する際の注意点や扱いが異なる場合があります。

ここでは、代表的な3つのケースについて解説します。

1. 個人(一般のお客様)からの買取

リサイクルショップや出張買取など、個人からの買取が該当します。

この場合、本人確認が法律上必須となり、確認書類を提示してもらい、次の情報を記録する必要があります。

- 氏名(フルネーム)

- 住所(現住所)

- 職業

- 年齢

- 本人確認書類の名称と番号、確認日、確認方法(目視など)

運転免許証など、公的な本人確認書類を確認・記録し、控えを保管しておくと安心です。

本人確認の対象は「相手が18歳以上の個人であること」が前提です。18歳未満からの買取は禁止されていますので、年齢の確認も重要です。

2. 業者(法人・古物商など)からの仕入れ

法人同士の取引では、以下のようなルールが適用されます。

- 法律上の本人確認義務:法人が古物を売却する場合でも、取引相手が確実に法人の代表者または権限を持つ担当者であることを確認する必要があります。

- 取引証明書の発行:

- 法人登記事項証明書を取得し、法人名や所在地を確認。

- 取引担当者の本人確認(運転免許証や社員証の提示)を行う。

- 取引契約書や請求書を発行し、法人間の取引記録を残す。

- 法人の権限確認:担当者が法人を代表していることを示す委任状や社印付き書類を確認。

- 支払い先の確認:代金支払いは法人名義の銀行口座に行い、個人名義の口座への送金を避ける。

オンラインでの本人確認方法や、売買古物の種類による本人確認の有無など、業者仕入れ時の本人確認方法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

3. ネット仕入れ(フリマアプリ・ネットオークションなど)

近年増えているのが、フリマアプリ(メルカリ、ヤフオクなど)やネットオークションを通じた仕入れです。

この場合、出品者が個人か業者か不明確であることも多く、対応が最も難しいケースです。

原則としては、相手の情報が十分に把握できない取引は避けるべきですが、やむを得ず仕入れる場合は次のような情報を記録しておくとよいでしょう。

- ハンドルネーム

- サイト名(例:メルカリ)

- 取引日

- 商品名・特徴

- 配送伝票番号(相手の情報の代替)

- サイト上の取引画面のスクリーンショット(証跡)

ただし、ハンドルネームやニックネームしか確認できない場合は、本人確認の要件を満たさない可能性があるため、慎重な対応が必要です。

仕入れ方法別:古物台帳の記入例

古物台帳は、ただ形式的に記録すれば良いものではなく、取引内容が明確に把握できるように記載することが求められます。

ここでは、仕入れ方法ごとに典型的な取引パターンをもとに、記載例とあわせてポイントを解説します。

※以下は記入例のイメージであり、運用する帳簿の形式や使用するシステムによって項目の順序や名称が異なる場合があります。

① 店頭での買取(個人から仕入れ)

必須項目と記載例

店頭買取は、個人からの仕入れとして最も多いケースです。

本人確認が義務付けられており、取引相手の情報を正確に記録する必要があります。

記入例:

| 項目 | 記載内容 |

| 取引年月日 | 2025年3月10日 |

| 品目 | 腕時計 |

| 数量 | 1個 |

| 特徴 | SEIKO・5 SPORTS・自動巻・シルバーケース・型番SNZG13J1 |

| 氏名 | 山田 太郎 |

| 住所 | 東京都中野区〇〇〇1-2-3 |

| 職業 | 会社員 |

| 年齢 | 35歳 |

| 本人確認方法 | 運転免許証(番号:123456789000、有効期限:2028年8月15日)確認済み |

記載時には以下のようなポイントに気を付けましょう。

- 特徴は可能な限り詳細に記載する(ブランド・型番・色など)

- 本人確認書類の種別・番号・有効期限も併せて記録

- 管理の効率化のために買取伝票番号を紐づけておく

② 業者オークション・市場での仕入れ

仕入れ先の名称・所在地・取引の証拠を記録しておきましょう。

記入例:

| 項目 | 記載内容 |

| 取引年月日 | 2025年3月5日 |

| 品目 | ノートパソコン |

| 数量 | 2台 |

| 特徴 | Apple MacBook Air M2 13インチ・スペースグレイ・2023年モデル |

| 仕入先名 | 株式会社リユースジャパン(東京会場) |

| 所在地 | 東京都江東区××× |

| 担当者名 | 担当:佐藤様(記録用) |

| 補足 | オークション伝票No. A-20250305-001 あり |

記載時には以下のようなポイントに気を付けましょう。

- 仕入先が法人であっても、会社名やオークション名を記録

- 伝票番号や会場名、取引日時などを記載する

③ フリマアプリ・ネット仕入れの場合

フリマアプリ(例:メルカリ)などでの仕入れは、相手の実名や住所がわからないケースも多く、記載には特別な注意が必要です。

可能な限り証跡を残すことが前提です。

記入例:

| 項目 | 記載内容 |

| 取引年月日 | 2025年3月2日 |

| 品目 | ブランドバッグ |

| 数量 | 1個 |

| 特徴 | LOUIS VUITTON モノグラム スピーディ30 |

| 相手名称 | ハンドルネーム「haru1212」 |

| 取引元 | メルカリ(アカウント名、商品ID:123456) |

| 補足 | 配送伝票番号:1234-5678-9012(ヤマト運輸)取引画面のスクリーンショット保存済み |

記載時には以下のようなポイントに気を付けましょう。

- 相手の氏名・住所が取得できない場合は記録できる情報を最大限残す

- ハンドルネームのみの取引はリスクが高いため、スクリーンショットや配送記録の保存が推奨される

- 販売履歴から商品名や価格を確認できるようにする

④ 店頭仕入れ・催事・出張買取などのケース

イベント会場や地方の催事など、特殊な環境での買取・仕入れでは、通常の本人確認が難しい場合や、複数人との取引が連続する場合があります。記録の簡略化が必要な場面では、次のような工夫が考えられます。

記入例(出張買取時):

| 項目 | 記載内容 |

| 取引年月日 | 2025年3月12日 |

| 品目 | 家電(電子レンジ・炊飯器など) |

| 数量 | 合計3点 |

| 特徴 | 各商品に管理番号を付与し、買取明細に詳細を記録 |

| 氏名 | 鈴木 花子 |

| 住所 | 神奈川県横浜市〇〇 |

| 職業・年齢 | 主婦・42歳 |

| 本人確認方法 | 健康保険証(番号記録あり)・現地確認済み |

記載時には以下のようなポイントに気を付けましょう。

- 商品点数が多い場合は、管理番号や別紙明細との紐づけで対応

- 現場での本人確認が難しい場合も、最低限の情報を確実に記録

- 買取証明書・明細書を控えとして渡すと後の説明がスムーズ

古物台帳を記入する際の注意点

古物台帳は、ただ記録すればよいというものではなく、古物営業法に基づいて正確かつ適切に記載されていることが求められます。

不備のある記載や記入漏れは、警察による立ち入り検査の際に指摘を受ける可能性があり、営業上のリスクにもつながります。

ここでは、実際によくある記入ミスと、訂正・修正を行う際の正しい手順について解説します。

よくある記入ミスと立ち入り検査での指摘例

古物商の現場では、以下のような記入ミスが発生しやすく、実際に立ち入り検査での指摘につながることが多いポイントです。

❶ 氏名や住所の不備・未確認

- お客様の氏名をフルネームで記載していない(例:「田中さん」「S・T」など)

- 住所の番地・建物名が省略されている

- 職業や年齢が未記入、もしくは曖昧(例:「会社員」「30代」)

対策としては必ず本人確認書類を提示してもらい、正確な内容を記載しましょう。

また、運転免許証・マイナンバーカードなどの公的書類を使用し、書類のコピーなどの記録を残すと安心です。

❷ 商品名・特徴の記載が不十分

- 「ブランド品」「スマホ」など、大まかすぎる記載

- 型番・容量・色・モデルなどの情報が省略されている

- 同一商品が複数あってもまとめて記載してしまう(識別できない)

可能な限り具体的に、他の商品と識別できる情報を記載しましょう。

「iPhone 13 128GB スターライト」や「CHANEL マトラッセ25 キャビアスキン ブラック」などのように、売買古物を特定できる内容が重要です。

❸ 記入漏れや空欄のまま放置

- 本人確認方法の記載が抜けている

- 取引日時が記載されていない

- 数量や取引相手情報が空欄のまま

買取や仕入れの記録は、その場で古物台帳に反映する運用を徹底しましょう。

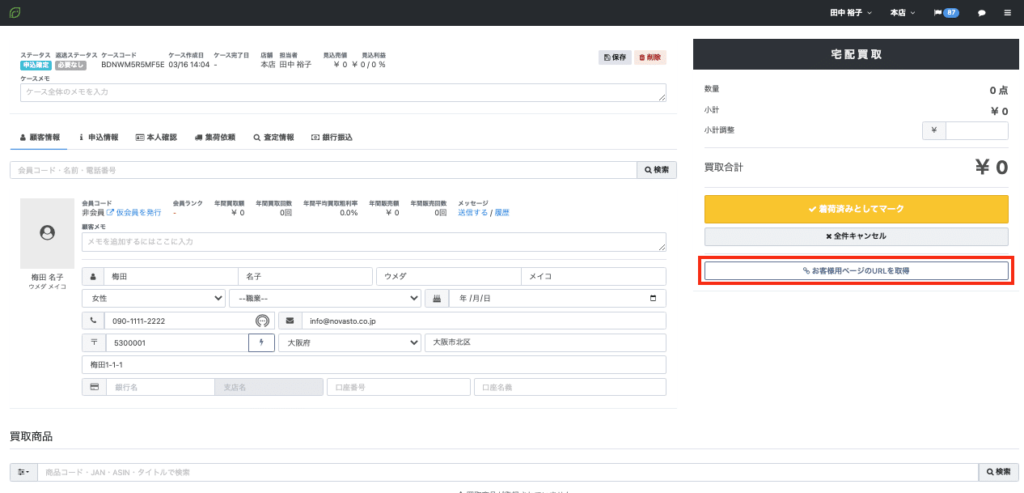

あとからまとめて記入するスタイルは記入漏れの原因になりやすいため、システムを導入し、自動記録を行うと安心です。

リユースの買取ができるシステムでは、買取伝票を作成するだけで古物台帳に必要な項目が自動で記録されるものもあります。

たとえば、顧客情報は過去の来店履歴や本人確認書類から自動で反映され、商品情報もバーコードや型番入力によって正確に登録されます。

さらに、古物台帳として出力・保存する機能も備わっており、立ち入り検査時の対応も安心です。

訂正・修正のルール

古物台帳に誤記があった場合でも、勝手に消して書き直すことや、修正テープを使うことはNGです。

法令上、訂正や修正を行う場合には、修正の痕跡が残るように訂正することが求められています。

❶ 二重線での訂正と訂正印

誤って記入した部分には、一重または二重線を引き、訂正印(記入者の印)を押すのが基本的なルールです。

上から塗りつぶしたり、修正液で消すことは認められていません。

例:

誤:2025年2月31日 → 正:2025年2月28日

訂正方法:2025年2月31日 → 訂正線を引いて「2025年2月28日」と再記入し、訂正印を押す

❷ 訂正理由の記載(必要に応じて)

取引内容に関わる重要な情報(商品名・相手情報など)を訂正する場合は、「なぜ修正したのか」を記録に残すことが望ましいです。

訂正欄や備考欄に、「聞き間違いがあったため修正」「免許証再確認により訂正」などと記載することで、記録の信頼性を保てます。

❸ システムでの訂正履歴の保存

システムによっては、訂正履歴が自動的にログとして残るものもあるため、手作業の訂正よりも透明性・正確性が高く、立ち入り検査時にも有効です。

記入ルールを正しく理解し、日頃から丁寧な記録を心がけていれば、警察の立ち入り検査においても落ち着いて対応することができます。

特に訂正時の扱いは見落とされがちなため、帳簿の正確性と信頼性を保つための大切なポイントとして押さえておきましょう。

手書き古物台帳と古物台帳システムの違いと選び方

古物台帳は、紙の帳簿に手書きで記入しても、パソコンやクラウドシステム上で電子的に管理しても、どちらでも法的には認められています。

しかし、それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の業務量や管理体制に合った方法を選ぶことが重要です。

ここでは、手書き古物台帳とシステムでの古物台帳の違いを整理したうえで、RECOREのような古物台帳対応システムを導入するメリットについて詳しくご紹介します。

手書きのメリット・デメリット

メリット

- 導入コストがかからない(ノートや用紙があればすぐ始められる)

- 使い慣れた方法で記録できる(特に小規模な店舗や個人事業主には手軽)

- デジタル環境が苦手なスタッフでも扱いやすい

デメリット

- 記入ミスや記入漏れが発生しやすい

- 訂正や追記が煩雑で、履歴が残らない

- 書類の保管スペースが必要(3年間分)

- 検索や集計が困難(情報を探すのに時間がかかる)

- 立ち入り検査の際に、帳簿の不備が指摘されやすい

システムを使うメリット

古物業務に対応したシステムを利用することで、古物台帳の記録・保存・検索がすべて自動化・効率化されます。

ここでは主な利点をご紹介します。

① 自動記録:伝票から古物台帳へ自動転記

システムでは、買取や仕入れの伝票を作成するだけで、古物台帳への必要項目が自動で記録されるものもあります。

氏名・住所・商品情報・本人確認など、手入力によるミスを防ぐことができます。

② データ紐づけと検索性の高さ

顧客情報や商品データと紐づいているため、過去の取引を簡単に検索でき、必要な情報にすぐアクセス可能です。

立ち入り検査時にも該当する古物台帳を瞬時に提示できます。

③ 訂正履歴が残る

在庫内容に修正があった場合も、誰が・いつ・どの内容を変更したかが記録に残るため、記録の透明性が高く、警察からの信頼も得やすくなります。

④ 出力・保管が簡単

ExcelやGoogleスプレッドシートなどでの出力にも対応しています。クラウドでの保管で場所も取らず、バックアップも万全です。

システムを使うデメリット

古物台帳の記録を効率化・正確化する上で多くのメリットがあるシステム利用ですが、導入前に理解しておきたい注意点もいくつかあります。

ここでは、導入・運用にあたっての懸念点や、事前に検討すべきポイントをご紹介します。

① 導入や月額のコストがかかる

システムの多くは初期費用や月額利用料が発生します。

手書きやExcelなどに比べれば、一定のコスト負担があることは事実です。

ただし、業務全体の効率化・ミス防止によってコスト以上の効果が得られるケースも多く、費用対効果を見て検討することが重要です。

② 操作に慣れるまでに時間がかかる場合がある

システム導入後は、スタッフが新しい操作に慣れるまでの期間が必要になります。

特に紙での管理に慣れている場合は、初期は戸惑うこともあります。

RECOREではサポート体制やマニュアルが整っていますが、導入時に教育や研修の時間を確保することがスムーズな運用につながります。

③ インターネット環境が前提となる

システム利用には基本的にインターネット接続が必要です。

通信環境が不安定な場合や、ネットワーク障害が起きた際には、一時的に操作や閲覧が制限されることがあります。

安定したネット環境の整備も、事前に検討すべきポイントのひとつです。

④ 運用範囲が広いため、機能を使いこなすには整理が必要

システムの中には買取・在庫・顧客・販売など、業務全体をカバーする多機能なものもあります。

「古物台帳だけを使いたい」「シンプルな古物台帳記録だけが目的」という方にとっては、やや機能が豊富すぎると感じることもあります。

古物台帳の管理を効率化するRECOREとは

古物台帳の記入・管理における不安や手間を解消したいと考えている古物商の方にとって、クラウド基幹システム「RECORE(リコア)」は有力な選択肢です。

RECOREは、買取・販売・在庫管理・顧客管理など、古物商の日々の業務を一元管理できるシステムで、古物営業法に対応した古物台帳機能も標準で備わっています。

RECOREの基本機能

RECOREは、以下のような機能を通じて、古物業務を効率化・可視化します。

| 主要機能 | 主な内容 |

| 買取管理 | 店頭・出張・宅配買取の受付と査定、伝票作成 |

| 古物台帳自動記録 | 買取伝票と連動して古物台帳情報を自動生成 |

| 顧客管理 | 本人確認書類の登録、履歴管理 |

| 在庫・商品管理 | 商品情報の一元管理、バーコード対応 |

| 売上・会計管理 | 日次・月次の売上レポート、自動集計 |

| クラウド運用 | 複数店舗でのリアルタイム共有・バックアップ |

古物台帳機能の特長

RECOREの古物台帳機能は、実務上のニーズに対応した設計がなされており、日々の業務の中で自然に記録が蓄積されるため、記載漏れやミスを大幅に減らすことができます。

特長1:伝票から古物台帳への自動反映

買取伝票を作成すると、氏名・住所・年齢・商品情報などが自動で古物台帳に反映されます。

入力作業は一度きりで済み、古物台帳への二重記入は不要です。

特長2:本人確認書類の画像・番号も保存可能

本人確認書類の種類、番号、有効期限などをシステム上で管理できます。

必要に応じて、画像としてアップロードすることも可能で、立ち入り検査時にも証拠として提示可能です。

特長3:訂正・履歴管理で信頼性を担保

在庫情報の変更履歴が自動で記録され、「誰が、いつ、どこを修正したか」が明確に残ります。

手書き古物台帳では難しい訂正の透明性・正当性が確保されます。

特長4:古物台帳の出力・保存にも対応

Excel・Googleスプレッドシート用のファイル 、CSVで古物台帳を出力できるため、保管や提出にも対応しています。

クラウド保管と併用することで、万が一の災害時やシステム障害時にも安心です。

こんな方におすすめ

- 古物台帳の記入ミスや管理に不安がある

- 手書きでの記録に限界を感じている

- 複数店舗・複数スタッフで情報を共有・一元管理したい

RECOREを活用した具体的な運用例

株式会社クリモ様

RECOREの顧客管理ができる部分を大変重宝しています。

顧客管理については、古物台帳として紙で保存しなくて済むため省スペースなのと、

2回目以降の買取のお客様に関しては、身分証明書とRECOREのデータに相違がなければ、毎度記入しなくても済むため、業務の簡略化として助かっています。

個別の買取履歴も残るため、次の買取事の参考にもなって助かっています。

お宝発見水口店様

RECOREを導入したことで買取査定時に自社の過去の買取データを瞬時に確認できるようになり、接客時の顧客情報の確認や在庫の流れなどを可視化できるようになりました。

さらにTAYSと連携したことによりトレカをスキャンするだけで査定を行うことができるので、知見や知識の無いスタッフでも買取査定業務を効率的に行えるようになりました。

また買取をシステム上で管理できるため、古物台帳のペーパーレス化も実現しました。

国内主要7モールとAPI連携、同時出品をコスパ良く!「RECORE EC」

RECORE ECは、ネットショップ運営者向けに開発されたEC一元管理システムで、複数のECモールへの出品や受注管理を一元化できます。

RECORE ECには

- 一回の情報入力で、複数モールのページへ自動変換・同時出品する機能

- 複数のECモールに出品している商品の在庫情報を自動で連動する機能

- 複数のモールでの出品、受注、発送などの全体状況を一覧表示する機能

といった機能が搭載されているため、複数ECへの出品・管理を効率化が実現します。

メルカリShops、Yahoo!オークション、楽天ラクマ、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Shopifyの7つのECモールと公式連携しているため、最大7モールの出品から受注、発送までの管理を行うことができます。

また、RECORE ECは、月額5,500円(税込)から利用できるため、ECを始めたばかりの方から、月商100万円を超え、複数のモールへの出品を検討している方まで、事業規模に応じて使いやすい料金体系となっております。

現在は無料トライアルも実施しています。

さらに、RECORE ECは「RECORE」への出品データ引き継ぎもできるので、将来的にリユース事業全体をデジタル化したい方も安心して使い始めることができます。

まとめ

古物台帳の記入は、古物商にとって欠かせない法的義務であり、記録内容に不備があれば営業リスクにもつながります。

しかし、記載ルールを正しく理解し、仕入れ方法ごとの対応を押さえておけば、記録業務そのものは決して難しいものではありません。

さらに、RECOREのような古物台帳対応のシステムを活用することで、記入ミスや管理の手間を大幅に削減することが可能です。立ち入り検査にも安心して備えられる体制を整えておくことが、これからの古物商には求められます。

リユース事業での業務効率化を行いたい方は、下記のボタンから問い合わせと資料ダウンロードをお試しください。

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

買取機能

買取機能 店頭販売機能

店頭販売機能 EC機能

EC機能 顧客管理機能

顧客管理機能 KPI管理機能

KPI管理機能 在庫管理機能

在庫管理機能 会計機能

会計機能 LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器一覧

周辺機器一覧 周辺機器オンラインショップ

周辺機器オンラインショップ 出品管理サービス

出品管理サービス 出品代行サービス

出品代行サービス

LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器

周辺機器 全て

全て

資料ダウンロード(無料)

資料ダウンロード(無料) 無料相談する

無料相談する