ECでDXを成功させるポイントやメリット・おすすめツールを解説!

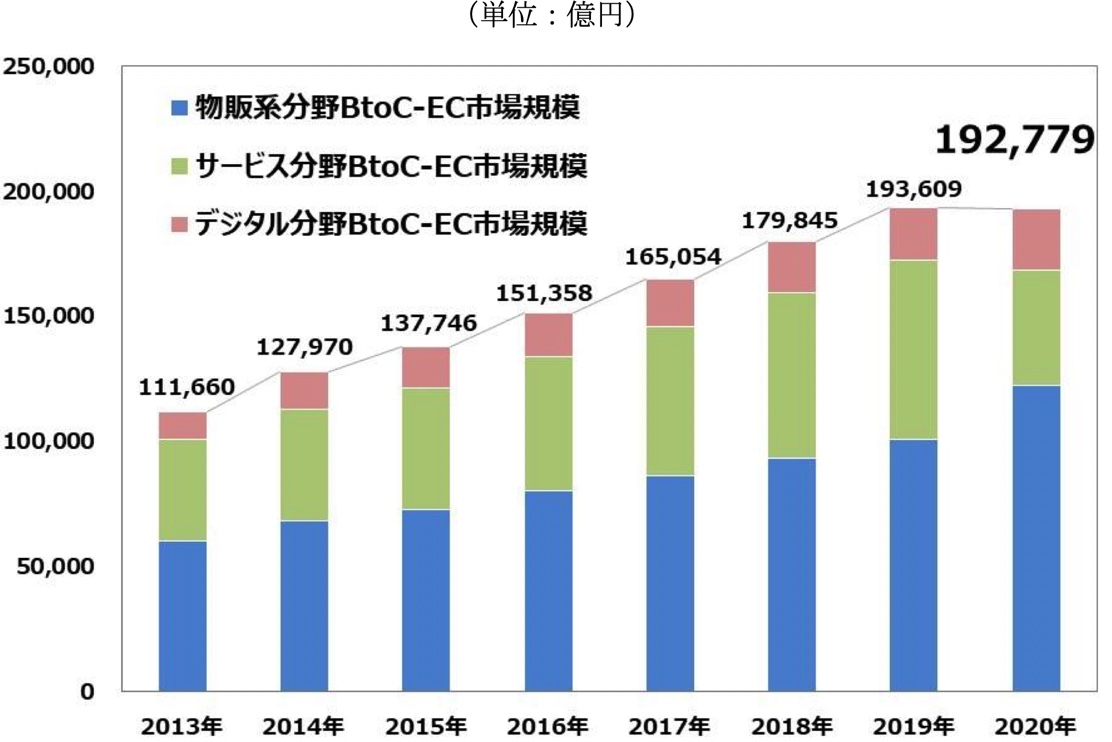

近年EC市場が驚くべき速さで拡大を見せています。

経済産業省の調査では、B to C-EC市場規模は2013年の11兆1160億円から、7年で19兆2779億円まで成長しています。

しかし、目まぐるしく変化を続ける消費者行動に対応するためにも、ECのDX推進が必要不可欠になってきています。

事実EC担当者の多くは、

- DXとはいっても、具体的に何をすればいいかわからない

- 複数のECモールに出品したいが、工数がかかりすぎている

- DX推進によるデータ活用でECモールの売上を強化したい

- ECのDX化を進める上でおすすめのツールが知りたい

上記のような問題に悩まされているケースがほとんどです。

今回は、このような問題を解決するために、ECでDX推進を成功させるためのポイントやメリットなどについてご紹介します。

ECを強化したい担当者必見の内容になっておりますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ECとDXの定義とは?

そもそも、ECやDXの定義とはどのようなものなのでしょうか?

ECとは、Electronic Commerceの略で、日本語では電子商取引という意味です。

インターネット上でかわされる商取引全般のことをECと呼び、ネット通販やネットショップなどがこれに該当します。

一方でDXとは、企業がビッグデータやAI、IoTなどのデジタル技術を活用して、業務プロセスの改善やビジネスモデルの変革を行うことを指します。

ITテクノロジーの発達や、感染症拡大などの外部環境の変化により、消費者行動は大きく変化しました。

この結果、ビジネスの不確実性が高まっています。

ビジネスの不確実性が高まったことで、企業はビジネスモデルの変革や商品・サービスの改善などを強いられるようになりました。

このような環境下の中で、新たな価値を生み出していくためにDXの必要性が高まってきています。

ECでDX推進が必要な理由

冒頭でも少し触れたように、ECの市場規模は年々拡大を見せています。

いつでもどこからでも商品を購入できるECの利用者が増え続ける一方で、顧客の選択肢も広がってきています。

このような環境の中で企業は、自社ECを顧客に利用してもらうためにDXの推進に力を入れるようになりました。

ここからは、企業がECでDXを推進し始めた理由についてもう少し深く掘り下げていきましょう。

デジタルデバイスの普及

スマートフォンや、タブレットなどのデジタルデバイスが普及したことも、DX推進が必要な理由の1つです。

現代社会では、ほとんどの人がスマートフォンなどのデジタルデバイスを持っています。

その結果、昔に比べてネット環境に触れる機会が格段に増えたことで、ECでの取引が活発になる環境が整いました。

その影響もあり、最近ではB to Cだけでなく、 C to Cのオンラインサービスの利用者も増えてきています。

このように多くの消費者がオフラインからオンラインでの買い物へシフトし始めているため、企業でもEC導入が必須となっています。

今後、より多くの企業が顧客データからサービス改善を行うDXを進めていくことが予想されるので、DXを導入しない企業は取り残されていくことになるでしょう。

競合他社との差別化

ShopifyやBASEなどのサービスが台頭したことで、誰でも簡単にECショップを開設できるようになりました。

その結果、多くの企業がECに参入するようになりました。

さらに、国境を超えて通信販売を行う越境ECなども増加しており、企業側は日本だけでなく、世界中の企業と戦わなければなりません。

このように競合他社が増え続ける環境の中では、競合他社との差別化を図る必要性が高まっています。

差別化を図る1番の方法は、DXを導入して顧客の求める商品やサービスを提供することで、顧客満足度を高めることです。

DXを取り入れることで、商品やサービスの改善はもちろんのこと、AIチャットボットやメール自動送信システムを活用した顧客対応の向上などが実現できます。

ECでDX推進を成功させるポイント

ここまでは、ECでDX推進が大切な理由について説明してきました。

しかしながら、社内全体でDXに取り組むのはそう簡単ではありません。

ここでは、ECでのDX推進の成功させるポイントをいくつかご紹介します。

ECでDX推進を成功させるポイントは、

- DXの目的やビジョンを明確にする

- 自社EC最適化

- 消費者目線を大切にする

などが挙げられます。

ここからは、1つずつ具体的に説明していきます。

DXの目的やビジョンを明確にする

「とりあえず、DXが業界トレンドだからDX化を進めよう」といった考え方では、効果的なDXは実現できません。

効果的なDXを行うためには、「DXを通して何を実現したいのか」というビジョンを明確にすることが大切です。

この目的やビジョンが明確になることで、その目的を達成するために必要な具体的な取り組みが見えてきます。

例えば「ECを強化しつつ、実店舗との連携も強めていきたい」という目的があるとします。

その場合、ECとの連携機能を搭載したPOSレジを導入するなど、目的を明確化することで、目的達成の手段も明らかになります。

自社EC最適化

自社ECを最適化することも、DX推進を成功させるためには大切なことです。

例えば、自社ECに買い物に来た顧客が、サイト内で必要な商品が見つけられないと、顧客満足度が低下する恐れがあります。

また、幅広い決済方法に対応していないと、顧客は自分が選択したい決済方法が無いという理由で、購入をためらってしまう可能性もあります。

このように、顧客が必要としている機能やサービスを見極め、その需要を満たすためのシステムづくりが大切です。

消費者目線を大切にする

DXを導入する目的を明確にするという点にも関連しますが、消費者目線を大切にすることも、DXの成功には欠かせない要素の1つです。

最近では、消費者自身のリテラシーも向上し、1回ECモールで商品を買って「いまいちだな」と思ったら、次は別の店で買うようになってしまいます。

このことから、せっかくDXを導入していても顧客に満足してもらえなければ意味がないということがわかると思います。

DX推進を目的にするのではなく、顧客に満足してもらうサービスを作るためにDXが必要というスタンスでDXを進めていくことが大切です。

ECでDXを推進するメリット

既に少しお話してしまいましたが、ここからはECでDXを推進するメリットについてお話させていただきます。

ECでDXを推進するメリットには以下の4つが挙げられます。

- 売上増加に繋がる

- 業務効率化が可能

- リピート客増加に繋がる

- 市場や消費行動の変化に柔軟に対応できる

それぞれ、具体的にお話していきます。

売上増加に繋がる

DXにより顧客データから顧客の満足度を向上させるような商品やサービスを提供することで、売上増加に繋がることは容易に想像できるかと思います。

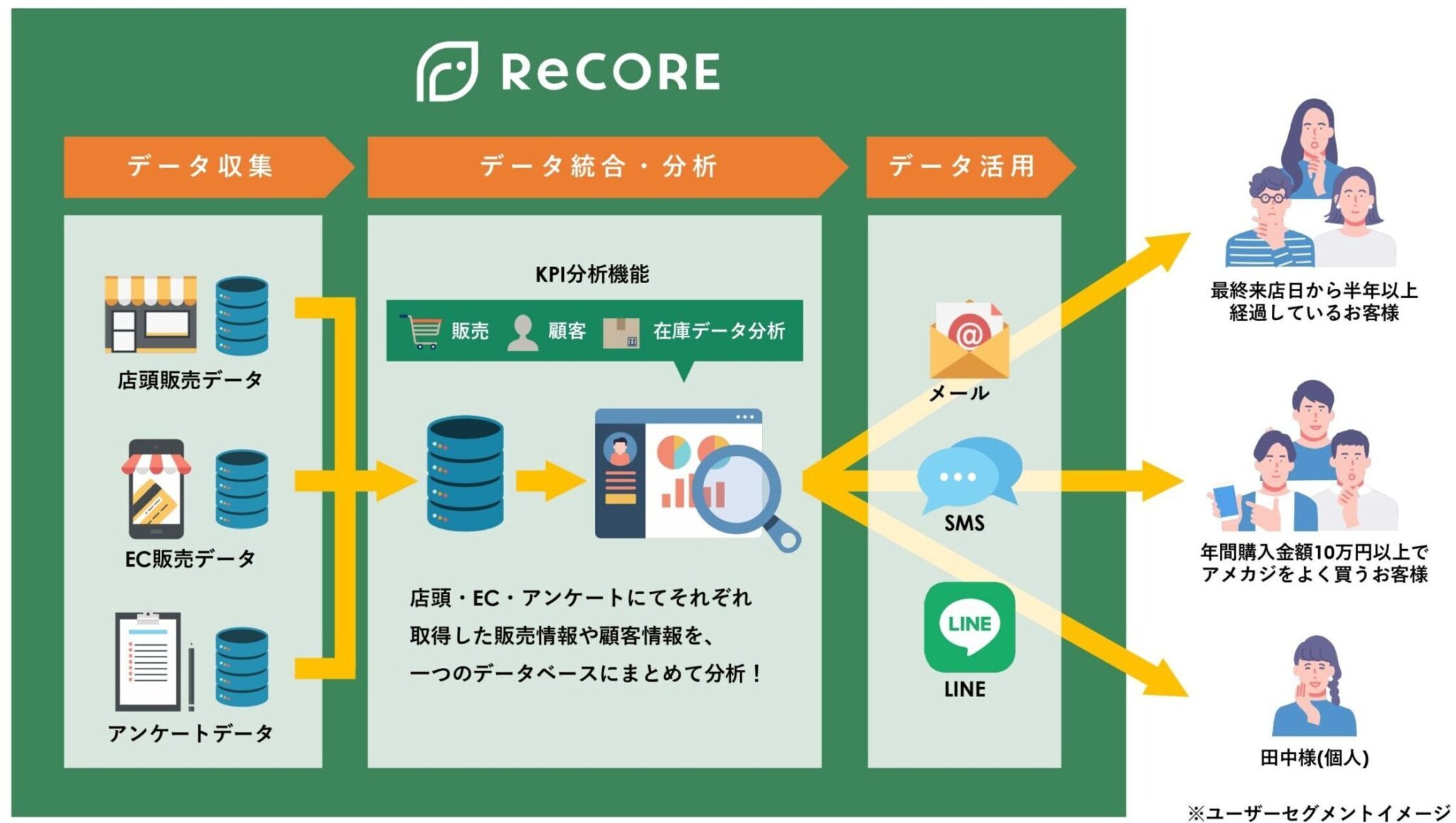

DXの具体例としては、顧客データをセグメントごとに分けて、狙ったターゲットにのみ広告やメッセージを配信する施策を行うなどの方法が挙げられます。

また、これまでは工数がかかるという理由から少数のECモールでしか販売できなかったケースもあるかと思います。

そのような場合であっても、DXを上手く活用していくことで工数を削減しながら複数モールに出品できるようになります。

結果的に販路が拡大するので、商品の販売機会を増やし、売上向上に繋がります。

DXを通して、これらの施策を行っていくことで、戦略的な売上増加が実現できます。

業務効率化や生産性向上が可能

DX推進により、ITツールの導入や業務プロセスを見直していくことで、業務効率化や生産性向上が期待できます。

さらにITツールの導入などによって、従業員が手作業で行っていた作業が自動化されることで、無駄な工数を削減できます。

そのため、従業員の負担軽減や人件費の削減にも効果的です。

このようにDX化を行うことで、無駄な業務が削減されるため、事業の売上に繋がる優先度の高い業務に注力することができるようになります。

リピート客増加に繋がる

ECでDXを進めることで、リピート客増加にも繋がります。

1つ具体例を見てみましょう。

A社とB社はアパレル製品をECモールで販売しています。

A社はITツールを導入することで顧客満足度の向上に取り組む一方で、B社は販売のみを行ったとします。

この場合、リピート客を獲得しやすいのはDXを進めているA社であり、同ジャンルの製品であれば、再び利用してもらえる可能性が高まります。

このように、DXを上手く活用しながら顧客にどうしたら満足してもらえるかを追求することが大切です。

顧客志向を持つことで、リピート客の獲得に繋がり、結果として会社の業績向上が期待できます。

市場や消費行動の変化に柔軟に対応できる

AmazonやUber eatsなどのサービスが、従来のビジネス概念を破壊する大きなきっかけになったように、環境の変化やテクノロジーの進歩によって、消費行動は急速に変化します。

DXによって、業務や事業がデジタル化されている場合、このような消費行動にも迅速に対応することが可能です。

今後は急速に変化する市場の中で臨機応変に変化し続けられる企業が生き残っていけるでしょう。

柔軟に変化する顧客ニーズをデータから理解し、そのニーズを満たす商品やサービスを提供し続けていくことが大切です。

ECでDXを推進する上での課題

確かに、ECでDXを進めていくことはメリットが多く、変化の早い現代社会で生き残っていくために必要不可欠だと言えるでしょう。

しかしながら、DX推進には意識しておくべき課題も存在します。

ここでは、ECでDXを推進する上での課題について確認していきましょう。

効果が出るまでに、時間とコストがかかる

ITツールやシステムを導入するためには、初期費用や運用費用などのコストが発生します。

またこれらのツールを導入したからといって、すぐに結果が出るわけではありません。

ツール導入前は、目的の明確化、ツールの選定などを行う必要があります。

導入後は、ツールを扱う従業員の教育やデータの収集・分析など行うべきことはたくさんあります。

DXの結果が出るまでに、多数の資金やリソースなどが必要になるため、長期的なスパンで慎重に実施していくことが大切です。

社内間の細かい連携が必要

DXの必要性を理解していても、いきなり会社全体を巻き込んだDXを進めるとなると、社員だけでなく経営層の中にも躊躇する人がいるかもしれません。

担当者の負担が特に大きな業務や、明らかに非効率な業務プロセスなど、少しずつDXを導入していくことが必要です。

そうした、小さな業務効率化の積み重ねが、結果として、全社的なDXの導入への近道になります。

ECでDX推進を目指すならReCORE

ここまで、ECでDX推進が必要な背景やメリットなどを説明してきました。

しかしながら、

- いきなりITツールを導入するのは不安

- ITツールを導入するメリットがいまいちわからない

- ツールでDXを成功させるのは難しそう

- どのITツールを選べば良いのかわからない

という不安を抱える人も少なくないと思います。

確かにいきなりITシステムを導入し、DX推進を目指すのは難しいかと思います。

そこで今回は、ECでDX推進を効率良く行うためのリテール・リユース業界向けクラウド型システム「ReCORE」をご紹介します。

ReCOREには多数の機能が搭載されていますが、ここでは

- 複数モール同時出品機能

- EC店舗間価格同期機能

- EC店舗間在庫連携機能

- ECテンプレート機能

- EC在庫返品機能

などの機能を紹介していきます。

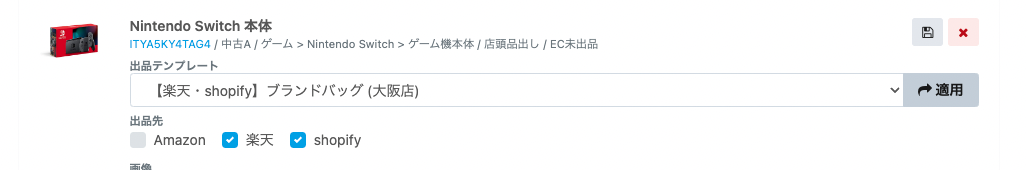

複数モール同時出品機能

ReCOREでは、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Yahoo!オークション、Amazon、Shopify、ラクマなどの複数モールに同時出品することができます。

さらに、複数のモールの在庫連動・受注管理機能により、平均出品時間を従来のおよそ1/3のまで減らすことが可能です。

これらの機能により店頭に在庫を置きながら、複数のECモールで販売を行うことができるため、販売時の在庫回転率や粗利率を最大化することができます。

また、ReCOREではECモールの仕様変更にも即時対応できるので、市場の変化に柔軟に対応できる理想のDX実現が可能です。

EC店舗間価格同期機能

ECモールで販売する際は、手数料やシステム利用料が発生するため、実店舗と同じ価格で販売するということは難しいケースもあるかと思います。

そんな時には、ReCOREのEC店舗間価格同期機能が活用できます。

ReCOREでは、店頭の価格販売を基準にして、EC販売の際には手数料分の金額を上乗せして販売するということも可能です。

金額は店頭価格から「◯%値上げする」、「◯%割増」というように細かく設定することも可能なので、手軽に柔軟な価格設定が行なえます。

また、ECモールに商品を出品していると、出品後に価格を変更したいというケースもあるかと思います。

そんな時に、各ECモールでそれぞれ価格変更を行うと、時間がかかり非効率です。

ReCOREでは、ECモールの価格変更を全てReCOREの同一画面上で変更できるため、価格変更の工数を大幅に削減できます。

EC店舗間在庫連携機能

ECモールと実店舗で併売を行っていると、店舗間の在庫連携不足が原因でトラブルが起きたり、商品が売れるたびに在庫情報を手動で反映させたりといった問題が発生するかと思います。

ReCOREでは、ECモールで出品した商品と、実店舗で販売している商品の在庫情報を連携させることができます。

この機能により実店舗の商品が売れると、ECモールの在庫情報に自動的に反映されます。

そのため、顧客が購入してくれた商品の在庫が無いなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

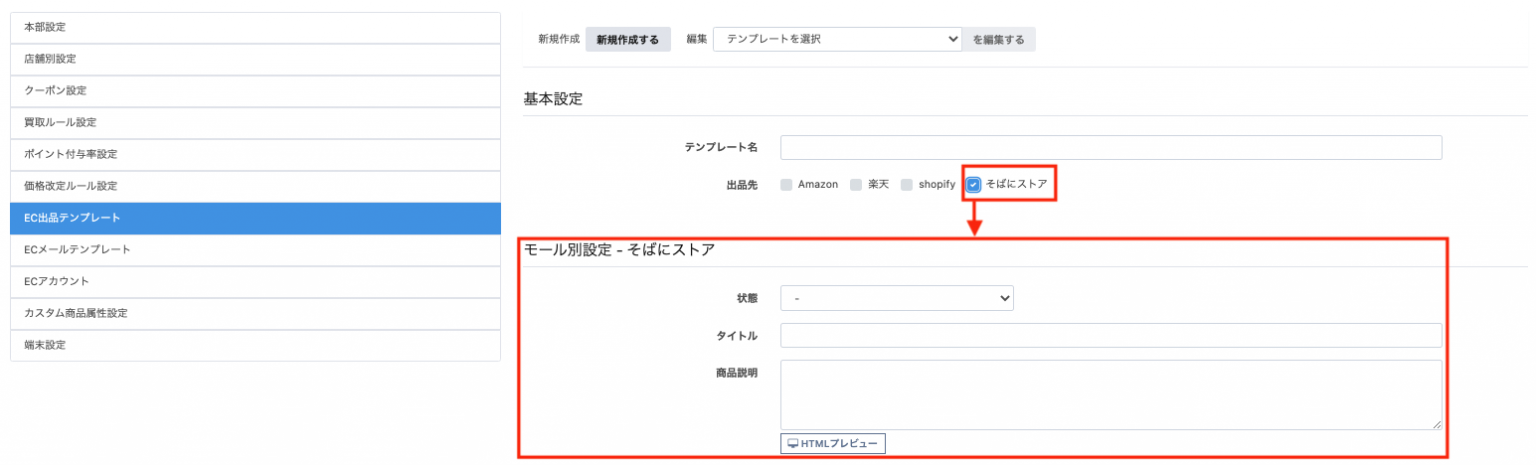

ECテンプレート機能

人手が足りなくて、ECモールの出品や管理まで手が回らないという方も多いかと思います。

ReCOREでは、EC出品の際に必要な情報をテンプレート化することができます。

また、ReCORE上で登録された7500万件以上のカタログ情報を紐付けることもできるため、原稿作成にかかる時間を大幅にカットすることができます。

さらに、ECテンプレートはHTMLで作成できるため、ECモールに合わせて細かなレイアウト調整を行うこともできます。

これらの機能により、事前にテンプレートを作成しておくだけで、出品工数を大幅に削減することが可能です。

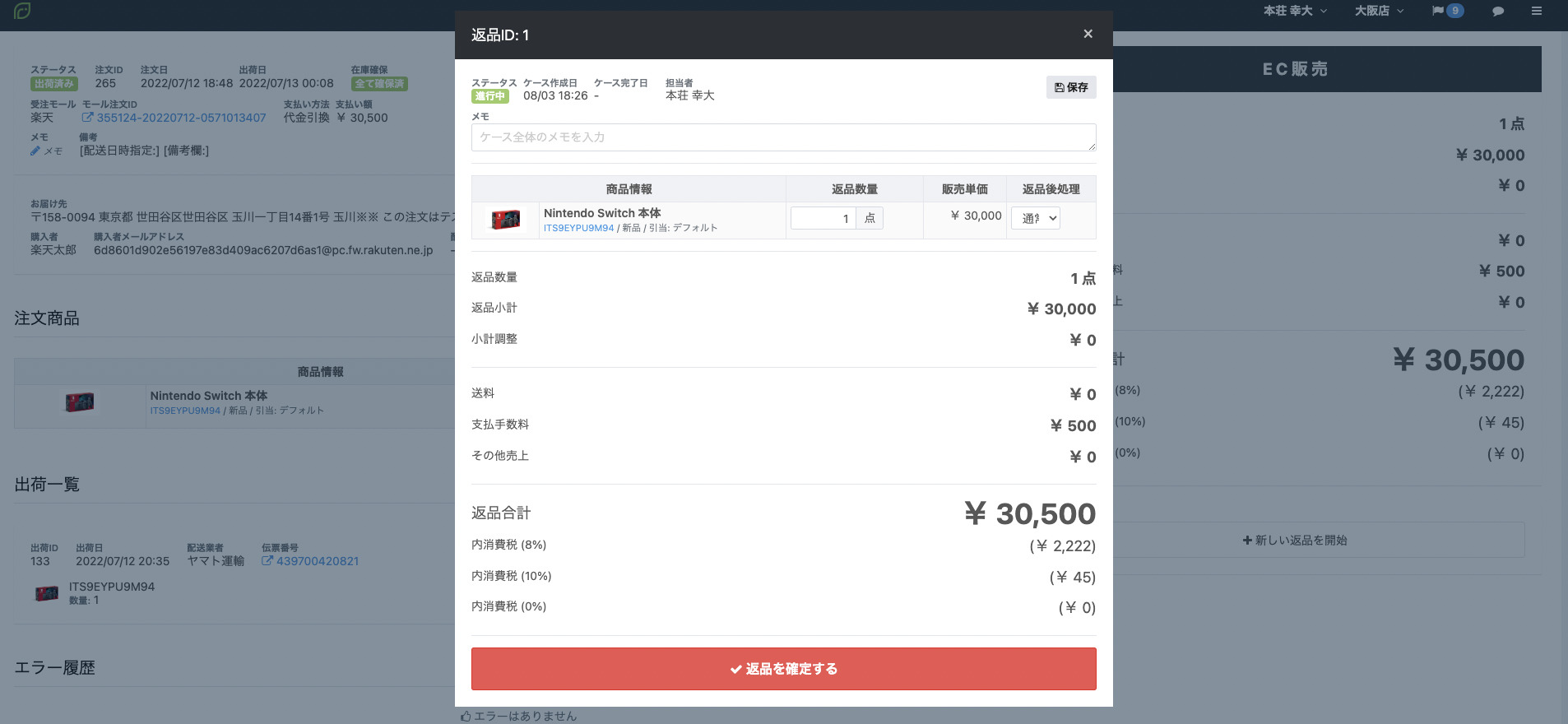

EC在庫返品機能

ECモールで商品を販売していると、お客様が商品購入後に何らかの理由で返品を希望するケースもあるかと思います。

実際のところECモールは、実店舗で購入された商品に比べると、商品の返品率は高いと言われています。

この返品処理は実は結構面倒で、商品の引き取りや返品商品の状態確認、会計処理など業務は多岐に渡ります。

ReCOREでは、この面倒な返品処理全てをReCORE上で操作することができます。

ReCORE上で操作することで、経理レポートやダッシュボードのEC販売金額(売上数値)にマイナス分の金額を反映させることができます。

このReCOREのEC在庫返金機能によって、返品処理を簡易化し、正しい売上管理を行うことが可能です。

これらの機能以外にも、ReCOREではEC出品に関して様々な機能を搭載しています。

さらに詳しく知りたい方は、ぜひ一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

EC出品をコストを抑えて自動化したい方にはセルモア

ECのDX化を推進する上で、コストをできるだけ抑えるのも利益を確保するためには非常に大切です。

「EC出品の工数を削減したいけど、ツールやシステムにはコストをかけたくない」

と考えている方も少なくないかと思います。

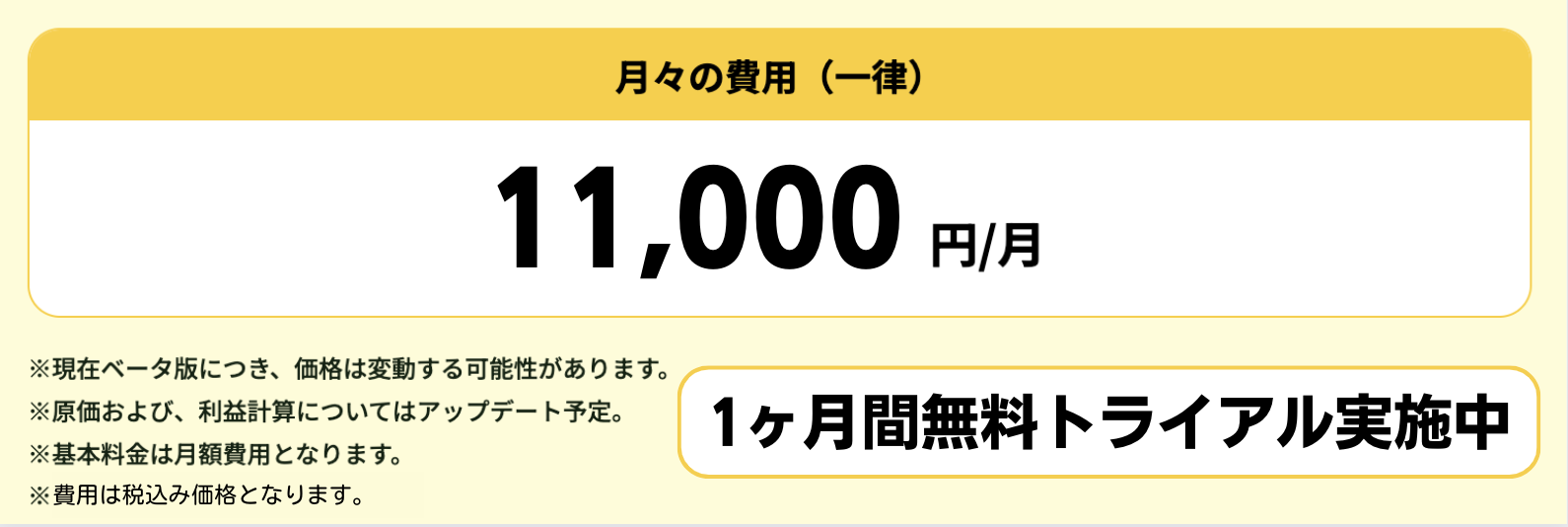

弊社では、そのような方のECのDX化をサポートするために、ReCOREのEC関連機能をパッケージ化して格安で提供する「セルモア」というサービスを開始しました。

セルモアでは、ReCOREの複数ECモール同時出品機能や在庫連携機能、価格管理や在庫管理などを搭載したシステムです。

EC運営を大幅に効率化できるこのシステムが、月額11,000円(税込み)で利用することができます。

比較的小さな規模でEC運営を行っているという方でも、コストをかけずにEC出品を効率化できるため、ぜひ一度セルモアの導入をご検討ください。

まとめ

今回は、ECでDX推進を成功させるポイント、またDX化のメリットや課題について紹介してきました。

今後、ECはさらに拡大することが予想されているため、消費者がECモールで買い物をする機会はますます増加するかと思います。

しかし変化の激しい現代社会の中では、ECモールで販売を行うだけでは生き残ることはできません。

現代社会で生き残るためには、DXを推進してデータ分析から顧客ニーズを把握し、サービスや商品の改善に努めることが必要です。

ITツールを導入して、ECモールのDX化を行いたいという方には、業務効率化や業績アップの機能を備えたReCOREがおすすめです。

現在ReCOREでは、無料でお問い合わせとダウンロードが可能です。

本記事でReCOREについてもう少し詳しく知りたいという方は、お問い合わせや資料ダウンロードをクリックしてみてはいかがでしょうか。

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

買取機能

買取機能 店頭販売機能

店頭販売機能 EC機能

EC機能 顧客管理機能

顧客管理機能 KPI管理機能

KPI管理機能 在庫管理機能

在庫管理機能 会計機能

会計機能 LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器一覧

周辺機器一覧 周辺機器オンラインショップ

周辺機器オンラインショップ 出品管理サービス

出品管理サービス 出品代行サービス

出品代行サービス

LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器

周辺機器 全て

全て

資料ダウンロード(無料)

資料ダウンロード(無料) 導入相談

導入相談