古物商で起業する方法を徹底解説!おすすめ業態や商材もご紹介

近年、古物商は数少ない成長市場となっており、古物商として新たにビジネスを始めたいと考えている方が増えています。

しかし、古物商で起業を考えている方の中には、

- 古物商を始めたいが一歩が踏み出せない

- リスクを最小限にしたいがどうしたらいいかわからない

- 事業を始めたいが何からすればいいのかわからない

と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そのような悩みを解決できるよう、今回の記事では古物商で起業する方法とおすすめ商材、古物商で起業する上で必要なシステムについてご紹介しています。

後半で、古物商として運用する際に役立つシステムについて紹介しています、ぜひ最後までご覧ください。

目次

古物商とは?

まず、古物商とはどのような業界なのか?気になりますよね。

ここからは、古物とはなにか、古物商の定義、古物商が必要な業態について説明していきます。

そもそも古物とは?

そもそも古物とは、どのようなものでしょうか?

古物とは大きく分けて3つに分けられます。

- 一度使用された物品(数回しか使用していないパソコン、読み終わった本など)

- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(未開封のトレーディングカードなど)

- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの(破れた服を修繕して、改めてきられるようにしたものなど)

この3つの条件に当てはまる物品を「古物」と定義します。

古物商の定義とは?

ここでは古物商の定義について説明させていただきます。

まず、古物商とは古物営業法に規定される古物を売買または交換する業者・個人のことです。

定義を要約すると、中古品を安く仕入れて高く売るもしくは貸し出すことを行うビジネスのことをいいます。

古物商は気軽に始められるイメージがあるかもしれませんが、古物商で起業するには古物商許可を取得する必要があります。

古物商が必要な業態とは?

古物商として起業する際にどのような業態があるのか知っておく必要があります。

例えば、古物商と言われてイメージしやすい、総合リサイクルショップは古物商が必要となっています。

主に古物商に当たる業態として、買取専門店、買取を行う商材専門店、宅配買取、出張買取などがあります。

以下の場合にも古物商として申請する必要があります。

- 古品の転売する場合(せどりなど)

- 古品を買い取って修理し、販売した場合(パソコンや楽器など)

- 日本国内で買い取った古品を海外に輸出(商社)

一度誰かが所有したものを買い取って取り扱う場合には、古物商が必要になります。

古物商で起業するメリットとは

ここまで古物商での起業の仕方について説明させていただきました。

様々な事業があるなかで古物商で起業するメリットはどのようなのか気になりますよね。

ここからは、古物商で起業するメリットについて説明させていただきます。

市場が成長している

冒頭で説明した通り、メルカリのようなフリマアプリの普及により個別間取り引きの増加により古物商の市場は成長しています。

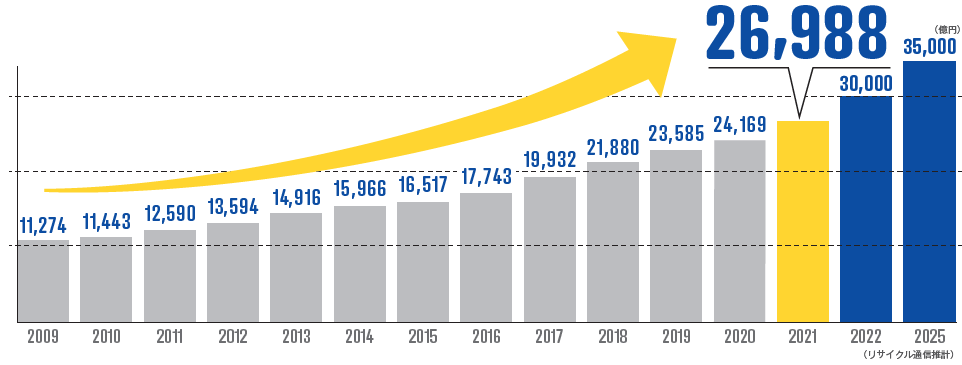

リユース業界の市場規模推計2022(2021年版)によると、2021年のリユース市場の市場規模は約2.7兆円で、前年比では11.7%も増加しています。

さらに、2009年以降は12年連続で市場規模が拡大しており、新型コロナウイルスの影響が緩和されたことで市場規模がさらに拡大しました。

このように、古物市場は拡大傾向にあり古物商の需要が増加していくことが予想されています。

財務リスクが低い

古物商で起業するメリットとして財務リスクが低いという点も挙げられます。

前提としてリユースビジネスが商品は変えず求めている人や場所に流すというビジネスモデルのため、商品の価値を査定し、誤らない限り大幅に損をすることはないと考えられます。

その上で仕入に関しては個人や古物市場から店舗やネットを通じて様々なチャネルで安価に購入でき、販売に関しても様々なチャネルがあるので安定的に販売しやすいと言えます。

すなわち安価に仕入れ安定して販売しやすいため、財務上のリスクが少ないと言えます。

一方でリスクが少ないとはいえ粗利だけで儲かると考えると、運営費などのコストで案外赤字になることもザラにあります。

また流行やニーズに合っていない商品の仕入れは在庫回転率の低下にもつながるので注意が必要です。

このように販売ルートを確保しながらリスクは最小限にし、一定の利益を出すことができます。

参入障壁が低い

古物商で起業するメリットは参入しやすいことです。

個人では副業として始めやすいです。

例えばその一つであるせどりは、中古品を安く買って高く売りその差額で収益をあげるビジネスで、スキルや経験がなくても隙間時間で簡単に始められます。

始める際は古物商取引の許可を取り適正価格で販売するなど法律に準じて行いましょう。

一方で法人でも新規事業として参入しやすいです。

理由としては成長市場であることや初期投資が比較的低く収まること、オペレーションが比較的整えやすいということが挙げられます。

近年トレカとアパレルなどの業界では新規事業としてリユースビジネスに参入している企業は多くあります。

買取という特性上、買取査定時の専門知識や買取のノウハウは必要になってきますが、外部で雇うなどすることで専門的な1人がいれば簡単に解決できます。

古物商で起業する前に考えておくべきこと

古物商について理解できたが、「古物商で起業する前に何を考えておけば良いのか」気になりますよね。

古物商は、古物商許可を申請する点や個人でも簡単に始められる点などを含めて、類似業界に思われる小売業とは異なります。

ここからは、古物商で起業するための方法について解説させていただきます。

ビジネスモデルの確認

古物商で起業するには、まずビジネスモデルを考える必要があります。

ビジネスモデルを考えるには仕入れ先×販売先の組み合わせを考えることがポイントとなります。

仕入れ先と販売先の例を紹介します。

| 仕入先の例 | 販売先の例 |

| ・店頭買取 ・宅配買取 ・出張買取 ・古物市場 ・海外からの輸入 ・ECモール ・古物商オークション | ・店舗 ・メルカリなどのECモール ・自社EC ・古物市場 ・越境EC ・古物商オークション |

例えば、総合リサイクルショップでは、仕入先は店頭買取で販売先は店頭やEC販売というビジネスモデルです。

さらに企業によっては買取数を増やすため宅配買取や出張買取を同時に行っている事業者も存在します。

このように組み合わせから、安定的に仕入れ販売できるビジネスモデルを考え、自社にあったやり方を見つける必要があります。

実店舗かネットショップか

上記のビジネスモデルからも分かる通り、古物商にはさまざまな事業のあり方があります。

わかりやすいところでは、総合リサイクルショップや古本屋のように店頭で買取・販売を行うことができる店舗です。

実店舗型での開業は、開業費が大きくかかる点と立地選びと集客が難しい点で、未経験のハードルが高いと言われます。

一方で、近年EC販売の伸びとともにせどりやネットショップなどの店舗を持たない古物事業者も増えてきています。

ネットショップ型の古物商は、商品の買取(仕入)を宅配買取、古物市場などで行い、商品の販売を自社のECサイトやECモールで出品することで行う業態です。

ネットショップは初心者でも開業費をほとんどかけることなくスタートできる点で比較的おすすめです。

法人か個人か

古物商での起業スタイルは法人と個人事業主の2つの違いについて説明します。

法人として起業すると、仕入相手に会社としての名刺を見せたり、作ったネットショップの連絡先に法人名を載せたりでき、信頼性が向上します。

一方、個人事業主として起業するのは、古物商許可を取得し、税務署に開業届を出すだけと比較的簡単に起業することが可能です。

一般には、個人事業主から小さく始めて、ビジネスとして拡大していくと税金まわりや法律まわりでメリットの大きい法人に移行することが正攻法と言われています。

個人と法人では、古物商開業時に必要な古物商許可の申請が異なるため注意が必要です。

古物商の起業でおすすめの業態・商材

古物商として起業する際のおすすめの業態・商材をご紹介します。

起業する上で、他の業態やトレンドの商品ジャンルへの知識は重要となってきます。

おすすめの業態2選

商材専門店

リユースショップは、扱う商品の種類によって「総合店」と「専門店」の2つに分かれます。

専門店は、得意な分野の商品を専門に買取・販売を行う形態です。

一方、総合店は多岐のジャンルにわたり商品価値があるモノを買取・販売を行う形態です。

このように2つの業態には大きな違いが存在し、商材専門店で開業する際は総合店ではできないことに重きを置き、自店のカラーを出すことが重要です。

商材専門店で開業するメリットは、2つあるのでご紹介させていただきます。

1つ目は、スタッフの専門性が強化できるということです。

専門商材を扱うため買取査定の質を安定させることができ、店舗としても適切な価格で取引に繋がり顧客も満足できる買取を行うことが可能です。

2つ目は、ショップの個性を出すことができ、顧客からどのような店舗なのか認知されやすいということです。

自社が取り扱うジャンルを認知されやすく、総合店では集めにくい商品であっても比較的買取がしやすく、商品の個性を出せる可能性があります。

買取専門店

買取専門店とは、ブランド品やトレカを中心にお客さんが持ち込んだ品を査定し、古物市場やEC販売を行うことで利益を得ています。

買取専門店で開業するメリットは、主に2つあります。

1つ目は、店舗の面積が小さくて済むということです。

買取専門店は、店舗での販売を行わないため、商品の陳列スペースが必要ないです。

そのため、店舗の固定費を抑えて開業できるため、開業しやすいと言えます。

2つ目は、スタッフの専門性を強化できるということです。

ジャンルを絞り買取を行うことで、スタッフの知識や経験が得られることで適正価格で買取が可能になります。

適切な価格で買取を行うことで自社の利益率も向上します。

おすすめの商材3選

トレカ

トレカは古物商の市場規模が大きくなっている要因の1つです。

近年のトレカはカード自体に資産価値が生まれていることで取引数が増加しています。

例えば、遊戯王の青眼の白龍は1,000万円以上の価格で取引されています。

また、もう1つの市場規模の拡大の要因として、当時のプレイヤーの復活があります。

幼少期に「遊戯王OCG」「デュエルマスターズ」で遊んでいた世代が大人になり自分が欲しいカードを揃えて遊ぶことができるようになりました。

その結果、プレイヤーの年齢層が広くなり多くの人に愛されるようになりました。

この2つの要因によってトレカの市場が大きくなっているため、古物商で起業をする際に注目するべき商材です。

古着

古着は古物商で最も大きい市場で、古着を売買する習慣も定着しています。

主に若年層で古着を取り入れたファッションが定着してきているため、市場が定着しつつあります。

古着を買取する際には比較的低単価での買取が可能であり、一定の販売単価を出すことができるので高粗利で運営することができます。

しかし、服はトレンドや季節に大きく左右されることが大きなポイントで、衣服の流行を抑えながら仕入れ販売を行っていくことが重要です。

また、古着はメルカリやラクマなどのEC販売でも一定の利益を残しやすいので注目するべき商材です。

ブランド品

古物商のおすすめ商材のもう1つはブランド品です。

ブランド品は衣服に次いでリユース市場規模が2番目の商材です。

その理由としては、「新しいブランド品を求めて買い、要らなくなった物を売る人」と「中古でもいいからブランド品が欲しい人」が存在し、流通量が多くなっています。

以前は中古ブランド品はコピー品が多く流通していたため、鑑定士を育成する研修がしっかり行われるようになりました。

それにより、買取を適切に行うことができ、売る際には顧客は安心して購入できるようになったことで、中古ブランド品の市場規模の拡大に繋がりました。

さらに、ブランド品は安く仕入れた商品でも、ブランド品=高級というイメージがあり高値で売れるケースが多いため、古着などと比較すると買取金額も販売金額も高く、粗利額は大きくなります。

また、ブランド品を安く買いたいというニーズもあるため、商品自体が多少古くても廃棄になりにくく、在庫を多く抱えるリスクを減らすことが可能です。

このようにブランド品販売は鑑定士の育成が必要ですが、購入者と売却者のニーズが大きく販売先も安定しているのでおすすめの商材です。

古物商で起業するまでの準備

古物商で起業する上での基礎的な知識面を解説してきました。

では実際に古物商で起業するまでにはどのような準備が必要なのでしょうか。

古物商許可を申請する

古物商として中古品の売買または交換を行う際には、個人や法人に関わらず古物商許可を取得する必要があります。

許可が必要な取引をしているのにも関わらず未取得の場合は罰則が課せられる可能性があります。

古物商許可を申請する際には、営業所を管轄する警察署で申請署や住民表等の必要書類を申請手続きを行う必要があります。

申請書が受理されたあと、審査期間は通常土日を除く40日程度で、場合によっては2ヶ月ほどかかる可能性があるため、余裕をもって申請する必要があります。

買取先・販売先を準備する

ビジネスモデルの際にご紹介したように古物商として売買を行う上で、買取先や販売先を事業を始める前から準備しておく必要があります。

その他にもECモールで出品する際にはECで売買するためにモールの申請をする必要があります。

ECモールは2~3か月申請に時間がかかる場合があるため注意が必要です。

さらに、買取した商品の保管のための倉庫の確保やEC出品のための包装材、発送方法なども考える必要な場合もあります。

事業を軌道に乗せる上でもとても大切なことですのでしっかり準備していきましょう。

資金調達を行う

資金調達の方法として融資、助成金、補助金・自己資金があります。

それぞれの違いについて説明させていただきます。

融資

融資は、銀行などからお金を借りて資金調達する方法です。

古物商で起業し融資を受けられる先としては、銀行、信用金庫、日本政策金融公庫があります。

融資を受けるにあたって、融資を返済できない場合に備え、担保を用意しなければならないケースがあります。

担保とは連帯保証人などの人的担保と有価証券や会社の商品などの物的担保があります。

融資を受けるためには、事業計画書などからビジネスモデルを審査されることがあるため、相手への説得材料となるためよく作りこむことが重要です。

助成金

助成金とは、国や地方公共団体からの給付で活動や事業を支援するために行われているものです。

融資とは異なり、要件を満たせば受給出来る可能性が高く魅力的な制度です。

審査基準は、年齢、企業ジャンル、従業員数など助成金の種類により異なるので、確認が必要です。

補助金

補助金は助成金と同様に、国や地方公共団体からの給付で活動や事業を支援するために行われているものです。

助成金との違いは、助成金は一定の要件を満たせばほとんどもらえる資金であるが、補助金は政策を推進する上で最もよい提案に限ってもらえる資金です。

そのため補助金の申請には面接が必要な場合があり、起業する事業の妥当性や必要性をアピールできるような書類を提出することが重要となってきます。

補助金と助成金の明確な区別はなく、両方申請することも可能なので、一度確認してみましょう。

自己資金

古物商で起業する際には、ここまで記載してきたお金を借りることで店舗運営を行う方針が必要なこともあります。

しかし、資金を全額借りることは難しい場合もあるため、自分で資金を貯めることも大切です。

起業する際は計画的に自己資金を蓄えてから事業を行いましょう。

店舗の準備を行う

最後に古物商で起業する際に、出張買取や宅配買取を除く業態では店舗を用意するべき業態も存在します。

家賃は大きなコストになりますが、立地は売上を左右する大切なポイントとなっています。

さらに、店舗を準備する場合は、内装や外装、備品など店舗のイメージを作るために準備が必要です。

ビジネスモデルにより店舗の大きさや立地など必要な項目は変わります。

自分がイメージした顧客に刺さるよう物件や装飾を慎重に選ぶ必要があります。

古物商の起業を成功させるコツ

古物商についての理解が深まってきたところではないでしょうか。

ここでは、古物商の起業を成功させるために知っておくべき、考えておくべきことをご紹介していきます。

EC販売で販路拡大をする

近年では古物商同士の取引や店頭販売だけでなく、「メルカリ」などのECモールでの売買を行いながら利益を得る事業者も増加しています。

EC販売の特徴としては顧客に直接販売する事ができるため、業者分の中間マージンを抑えることができ顧客に安く提供することが可能です。

ECでは店舗販売とは異なり、複数のECサイトで顧客へ直接販売できるためさまざま客層に商品を販売することが可能です。

EC販売は店舗を増やさなくても出品するだけで販路が拡大できるため、1つのモールだけでなく複数のECモールで出品することが重要となっています。

一方で、商品が1点ものであるというリユース品の特性上、1商品ごとにEC出品しなければならず、業務量がかなり増えてしまうという側面もあります。

ECの業務は、システムを導入することで人的リソースを圧倒的に削減することが可能です。

古物市場で安定性を向上させる

古物市場は古物商許可を持ったプロフェッショナルが集まり売買を行う場所です。

多数の買い手と売り手が参加しているため、売れない買えないリスクを大幅に抑えることが可能です。

顧客との取引は顧客に依存する部分が大きいため、安定性が欠けてしまう側面があります。

古物市場を活用することで、在庫の回転率を向上させることが可能です。

さらに現在では、古物市場はオフラインだけでなくオンラインで古物取引が可能です。

オンライン古物市場を利用する事で会場に行くことないため、複数のオンライン古物市場の商品を隙間時間で確認することができ、初心者でも比較的に取引が可能です。

しかし、会場に行くことなく取引を行うので商品を直接見ることができず、届いた商品がイメージと異なることもあるため注意が必要です。

リピート集客を強化する

集客をする上で、新規顧客へのアプローチも重要ですが、既存顧客にリピートしてもらうことも大切です。

パレートの法則では2割のリピーターが売上の8割を生み出すと言われており、リピート集客でリピ―タ―を増やすことはとても重要になります。

リユース事業者の支えとなる利用金額や利用回数の多い優良顧客を増やしていくことが最も重要な戦略と言えます。

LINEやSNSを活用することやポイント制度などを活用し、顧客にもう一度来たいと思わせるような販促を行うことが必要です。

LINEやSNSでは、クーポンやお得な情報を定期的に投稿することで、リピート率向上に繋げることが可能です。

ポイント制度では、買取金額に応じてポイントが貯まり、販売や買取時にポイントが活用できるようにすることで、店舗への再来店を促すことができます。

このように、販促活動やポイント制度を使用し、顧客に再来店してもらうシステムを導入することが重要です。

在庫を適正に管理する

古物商において在庫の管理は重要になります。

というのも、買い取った商品は型番や状態がそれぞれ異なるため、商品ごとにきめ細かな管理が必要とされます。

個々の商品の情報が整理され、正確に把握できると、滞留期間の長い商品を売れるように商品の値段を下げるなどの施策を練ることができます。

さらに売れ行きの良し悪しに応じて買い取る商品を検討することができるため、過剰在庫など無駄なコストを削減することができます。

滞留在庫を解消することで在庫回転率が大きくなるため、店舗の売上向上とコスト削減に繋がります。

在庫の管理は紙では限界があるため、システムで情報の整理・追跡をすることがおすすめです。

業務効率化するシステムを導入する

古物商で起業する際は、リユース業界に特化したシステムで業務効率化を行うことがおすすめです。

古物の事業は、特に適正に在庫の管理をすることが難しく、在庫の過剰や欠損が生じるリスクが高まるため、在庫の登録・追跡・分析できるシステムが必要な場合も多いです。

さらに複数ECモールの一元管理が可能なツールであれば販売チャネルを増加しつつ業務を効率化することができるので、売上向上に繋がります。

また、システムによっては、システム内で顧客情報の管理ができたり、メッセージの一斉送信ができたりと集客にも一役買うことができます。

システムを利用することで作業を効率的に進めるだけでなく、人的ミスを削減することも可能です。

作業工数が削減されることにより、人件費の削減や販促関連など他の業務に人員を配置することも可能になります。

古物商で起業を考えている事業者の方は特にシステムの導入を検討してみてください。

古物商の起業時におすすめのPOS ReCORE

本記事では、古物商で起業する上で抑えておくべきポイントについて解説させていただきました。

しかし古物商で起業してから事業を継続的に成長させるためには、売上を伸ばしながら業務管理や店舗運営を効率的に行う必要がございます。

そこで今回は業績アップしながら店舗業務効率化も可能になるリユース向けクラウド型POSシステム「ReCORE」を紹介させていただきます。

ReCOREはリユース向けのPOSとして、買取機能や販売機能、さらにEC併売機能や顧客管理機能などリユース事業の運営に必要な業務を全て網羅したオールインワンのシステムです。

ここからは、古物商で起業し運用する際に最適なPOSシステム「ReCORE」について詳しく解説していきます。

買取アシスト機能

古物商で起業する際には、買取査定を行う必要がありますが適正価格で買取を行わなければ売上や利益率が上がらなくなります。

その結果、顧客からの信頼も勝ち取れないということも発生するかもしれません。

また、多くのリユース事業者の共通の悩みとして、商品知識や経験がなければ買取は難しく、買取が属人化してしまうということがあります。

しかし、ReCOREには買取アシスト機能が搭載されており、古物商で問題になりやすい買取の属人化を解決できます。

ReCOREの買取査定機能で、専門知識のあるスタッフだけでなく、商品を検索さえできれば属人化から脱却した買取査定が可能です。

また、自社の過去の買取履歴や複数のECモールでの現在の販売価格も確認可能であり、査定時間を短縮できます。

さらに、複数店舗を経営する場合でもReCOREでは他店舗の買取履歴なども確認することができため、店舗ごとの買取価格を均一化が可能となるため店舗間の査定額の差が生まれにくくすることができます。

それにより、買取業務の属人化が軽減され、均一な買取が可能となりしっかり利益を確保することができます。

EC併売機能

古物商を運営していく上で、店舗だけでなくECでも販売している店舗が多く存在します。

複数ECモールでの販路拡大を行うことで売上向上に繋がりますが、ECでの販売には商品情報の入力などの作業があり複数のECモールでの出品は容易ではありません。

しかし、ReCOREのEC出品機能を用いることで、

- メルカリShops

- ヤフオク!

- Shopifyで構築した自社サイト

- 楽天市場

- Amazon

- Yahoo!ショッピング

- ラクマ

などの複数のECモールで1度の操作で同時に商品を併売することが可能となっています。

また、ReCOREでは1つの商品を実店舗とECモールで併売することができるため、簡単に販路を拡大し売上アップにつなげられます。

モールごとに販売価格に手数料を上乗せや出品を自動で行うことができるため大幅な業務の効率化が可能です。

在庫管理機能

古物商として店頭の販売やECモール、古物市場での販売を行うためには、各商品を個別なものとして在庫情報を正確に把握しておく必要があります。

ReCOREの在庫管理機能では、在庫数、商品状態、販売金額、買取価格、在庫滞留期間などを把握することができます。

ReCOREの在庫管理機能を使用することにより、バーコードを発行した商品1つずつを個品管理することができるようになり、在庫の有無だけでなく在庫の場所も特定することが可能です。

それらを適切に把握することで、仕入価格に対してしっかりと利益の出る販売を行うことが可能です。

顧客管理機能

古物商では、買取の際に顧客の個人情報を提示してもらう義務があり、顧客情報を適切に管理する必要があります。

しかし、せっかく顧客情報を得られているのにも関わらず、販促に使用できていない事業者もたくさん存在しています。

ReCOREの顧客管理機能では、過去の買取顧客の個人情報や過去の販売履歴を管理することで販促を行うことが可能です。

また、メール・SMS・LINEへのメッセージ送信も可能となっているので、買取の終了メッセージや販促メッセージをReCOREでの送信が可能となっている。

さらに、LINEミニアプリとの連携も可能なので、デジタル会員証を活用した顧客の囲い込みが可能です。

それによってリピート集客をより効率的に行うことができるので、ReCOREを利用することで自社の利益率を上げることが可能です。

分析機能

ReCOREでは、分析機能が搭載されており、ECモールや店舗の売上や販売、在庫や顧客情報などを基にして業務を最大化させるための分析を行うことが可能です。

商品が売れるまでにかかった期間を3つに分けて可視化できるABC分析を行うことで、不良在庫を抱えるリスクや売れていない商品の大量仕入れしてしまうリスクを軽減できます。

また、ReCOREの機能で顧客を「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標で分類するRFM分析を行うことで顧客の絞り込みも可能です。

さらに、ECモール別の売上も確認可能で、Shopifyを含むECサイトや実店舗の営業状況を把握しながら運営することができます。

このようにReCOREの分析機能を活用することで、経営指標を確認しながら効果的な販売戦略を立てることが可能となります。

リユース業界を熟知したスタッフによるサポート

ReCOREのスタッフはリユースの現場を経験したスタッフや運営に関わっていたスタッフが多く在籍しています。

そんなReCOREのスタッフによる、無料チャットやヘルプサイト、電話サポート、オンラインミーティングなどを行うことで現場に最適な提案を受けて頂くことが可能です。

さらに、ReCOREのエンジニアによる新たなシステムの開発により、常に最新のシステムを皆様に使用することが可能です。

古物商で開業する方は経験豊富なReCOREのスタッフに相談しながら開業することができます。

まとめ

本記事では、古物商で起業する方法についてご紹介してきました。

古物商でのビジネスモデルやメリット、業態の特徴についてお分かりいただけたと思います。

また、今回は古物商で起業後の業務を最適化できるPOSシステム「ReCORE」をご紹介しました。

ReCOREを利用することで買取や在庫・顧客管理を行うことができ、さらにEC出品機能や分析機能を使用することで利益を最大化することが可能です。

ReCOREについてさらに詳しく知りたい方は、下記のボタンからお問い合わせ・資料をダウンロードして頂けますと幸いです。

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

買取機能

買取機能 店頭販売機能

店頭販売機能 EC機能

EC機能 顧客管理機能

顧客管理機能 KPI管理機能

KPI管理機能 在庫管理機能

在庫管理機能 会計機能

会計機能 LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器一覧

周辺機器一覧 周辺機器オンラインショップ

周辺機器オンラインショップ 出品管理サービス

出品管理サービス 出品代行サービス

出品代行サービス

LINEミニアプリ

LINEミニアプリ 宅配買取機能

宅配買取機能 質機能

質機能 トレカ自動査定

トレカ自動査定 ささげ代行サービス

ささげ代行サービス 周辺機器

周辺機器 全て

全て

資料ダウンロード(無料)

資料ダウンロード(無料) 導入相談

導入相談